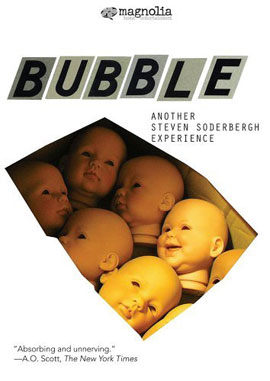

Bubble (Bubble), de Steven Soderbergh

(EUA, 2006)

por Eduardo Valente

Artifícios do real

Steven Soderbergh é um autêntico animal cinematográfico,

em todos os sentidos. Basta pensar que, enquanto Bubble

é lançado mundialmente, ele já está envolvido em três outros projetos

(um já filmado, o thriller histórico baseado no livro O bom

alemão; um, prestes a começar – a terceira parte da série

Onze/Doze Homens e um Segredo; e Guerrilla, filmado

em espanhol, com algumas imagens já feitas e a ser terminado em

2007, sobre a participação de Che Guevara na Revolução Cubana).

Ah, sim: estes três filmes não fazem parte da conta dos cinco

outros filmes em alta definição que ele deve fazer nos próximos

quatro anos dentro do mesmo contrato que deu à luz Bubble

– ufa, cansa só de escrever.

Mas, Soderbergh é mais do que apenas um workaholic

que não consegue parar de filmar: a outra característica que marca

seu cinema é uma completa inquietude formal, que parece fazer

com que ele sinta a necessidade de experimentar todos os cinemas

no seu próprio cinema, tornando sua principal marca autoral a

ausência de um estilo definido. Ou talvez fosse melhor definir

diferentemente: sua marca autoral é ser um cineasta apaixonado

pelo cinema e suas formas de narrar, antes de qualquer outra coisa.

E um cineasta que tem a necessidade de expressas esta paixão tanto

de forma prolixa quanto sem cair nunca na rotina da realização.

No seu caso, as idas e vindas entre filmes de estúdio e produções

independentes parecem menos fruto de uma contingência eventual

de produção do que uma necessidade pessoal de manter-se em movimento,

de nunca ficar parado, confortável.

Alguns mais maldosos diriam que este movimento

constante indica também uma incapacidade de se concentrar – e

não estariam errados. Bubble, neste sentido, é um filme

essencialmente soderberghiano. Se, por um lado, sua maior

força advém justamente da incrível capacidade do diretor de “falar

cinema” (seus enquadramentos e trabalhos espaciais no filme, assim

como o jogo de seus atores/não-atores, nunca são menos do que

intrigantes), sua maior fraqueza se revela sempre que a forma

parece se acomodar e sobra a Soderbergh a missão de “empurrar”

para dentro dela um conteúdo. Bubble é tão mais satisfatório

quanto mais instintivo parece o material que vemos. Quando Soderbergh

se dispõe a buscar imagens com força simbólica-poética própria,

mete os pés pelas mãos (como fica especialmente claro nas imagens

“iluminadas” da personagem principal, em seus transes epifânicos).

Não

deixa de ser curioso que muitos tenham elogiado o filme pela sua

capacidade de emular uma realidade típica do white trash

norte-americano, como se através do uso de não-atores Soderbergh

atingisse algum tipo de naturalismo. Pois, seu trabalho está muito

mais próximo da matriz bresson-straubiana, onde o que mais

chama a atenção é o artifício na reconstituição de uma realidade

(artifício este em muito amplificado pelo uso do scope e dos enquadramentos

quase sempre fixos). Que se some a isso sua forma de filmar o

ambiente das linhas de produção industriais, como poucas vezes

se viu no cinema americano. A verdadeira operação que Soderbergh

parece operar aqui é a de pegar a banalidade da vida média americana

e buscar arrancar o excepcional dela: espremer o cinema (líquido

vital do qual se alimenta) que há na normalidade – seja pelo trabalho

visual, seja pela irrupção de uma trama tipicamente cinematográfica

da vida comum de seus personagens. Não

deixa de ser curioso que muitos tenham elogiado o filme pela sua

capacidade de emular uma realidade típica do white trash

norte-americano, como se através do uso de não-atores Soderbergh

atingisse algum tipo de naturalismo. Pois, seu trabalho está muito

mais próximo da matriz bresson-straubiana, onde o que mais

chama a atenção é o artifício na reconstituição de uma realidade

(artifício este em muito amplificado pelo uso do scope e dos enquadramentos

quase sempre fixos). Que se some a isso sua forma de filmar o

ambiente das linhas de produção industriais, como poucas vezes

se viu no cinema americano. A verdadeira operação que Soderbergh

parece operar aqui é a de pegar a banalidade da vida média americana

e buscar arrancar o excepcional dela: espremer o cinema (líquido

vital do qual se alimenta) que há na normalidade – seja pelo trabalho

visual, seja pela irrupção de uma trama tipicamente cinematográfica

da vida comum de seus personagens.

Na verdade, se Bubble parece ser um manifesto

de alguma coisa, isso se dá menos num sentido estético (afinal,

sabemos que Soderbergh não tem dogmas), e mais na afirmação da

potência ficcional-cinematográfica do mundo. Soderbergh acredita

que há cinema a ser retirado e encontrado em toda ação/situação

humana – é só uma questão de esperar. Nesse sentido, todos os

filmes dele são de uma comovente profissão de fé no seu meio expressivo

– e destes talvez Bubble seja o mais comovente, especialmente

se visto como o Doutor Jekyll em relação com o Mister Hyde da

série Onze Homens e um Segredo – dois lados do mesmo espelho

onde artifício e mundo real se cruzam o tempo todo. Entre os não-atores

interpretando em Bubble, e Julia Roberts encenando a si

mesma, a distância não é tão grande.

editoria@revistacinetica.com.br

|