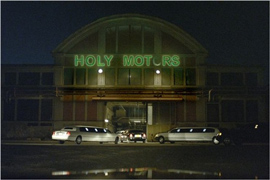

Holy Motors, de Leos Carax (França/Alemanha,

2012)

por Pedro Henrique Ferreira

Mais do que dois, menos que um

“O Senhor não consegue

consolar Shakespeare,

um homem que criou tantos papéis, mas que só quer

ser si mesmo.”

Jorge Luis Borges

Cerca de trinta anos atrás, o crítico Alain Bergala recebia o longa-metragem de estréia de Leos Carax, Boy Meets Girl com a constatação de que havia nele, junto a outros filmes rotulados como ‘maneiristas’, uma consciência de que “o cinema tem 90 anos, que sua época clássica já passou há vinte anos e que sua época moderna acaba de terminar no fim dos anos 70.” Por mais que hoje as conexões do ensaio intitulado De certa maneira possam ser lidas como levianas, o que se torna mais e mais evidente é um sentimento de cansaço, de ter-se chegado “tarde demais” por parte de vários destes diretores que vivenciaram não tão somente o ápice do clássico e a rarefação do moderno, mas também inovações técnicas (o vídeo e o digital, por exemplo) indispensáveis para se pensar o cinema dos anos 80 em diante. Curioso é como ainda hoje, um punhado de filmes destes mesmos diretores, como Caminho para o Nada, Cópia Fiel, Cosmópolis, e agora o trabalho mais recente de Carax, Holy Motors, lidam com questões semelhantes, que tocam de forma nova as velhas ponderações de Bergala, e que figuram até certo ponto na vanguarda do contemporâneo. Cerca de trinta anos atrás, o crítico Alain Bergala recebia o longa-metragem de estréia de Leos Carax, Boy Meets Girl com a constatação de que havia nele, junto a outros filmes rotulados como ‘maneiristas’, uma consciência de que “o cinema tem 90 anos, que sua época clássica já passou há vinte anos e que sua época moderna acaba de terminar no fim dos anos 70.” Por mais que hoje as conexões do ensaio intitulado De certa maneira possam ser lidas como levianas, o que se torna mais e mais evidente é um sentimento de cansaço, de ter-se chegado “tarde demais” por parte de vários destes diretores que vivenciaram não tão somente o ápice do clássico e a rarefação do moderno, mas também inovações técnicas (o vídeo e o digital, por exemplo) indispensáveis para se pensar o cinema dos anos 80 em diante. Curioso é como ainda hoje, um punhado de filmes destes mesmos diretores, como Caminho para o Nada, Cópia Fiel, Cosmópolis, e agora o trabalho mais recente de Carax, Holy Motors, lidam com questões semelhantes, que tocam de forma nova as velhas ponderações de Bergala, e que figuram até certo ponto na vanguarda do contemporâneo.

Assim

como a mais recente narrativa joyceana de Cronenberg

(e, não à toa ambos fizeram parte da seleção

oficial de Cannes), Holy Motors é um dia na vida

de um homem viajando dentro de uma limusine. Fugimos da esfera

das contradições políticas e nos lançamos

a um jogo de representação, no qual Denis Lavant

atua em diferentes papéis a cada vez que sai do veículo.

Aproximamo-nos, quem sabe, das múltiplas encenações

da imagem presente no Kiarostami de dois anos atrás. Mas

o envolvimento é menos filosófico, e remete menos

aos temas pictóricos da história da arte do que

puramente cinéfilos. Cada vez que Lavant sai de sua limusine

e encena um novo papel, descortina-se uma vida absolutamente diferente

da anterior, filtrada por alusões a obras cinematográficas

que inclui, por exemplo, o protagonista de Merde, segmento

que o próprio Carax dirigiu em 2008. Cria-se um tom de

estranheza, maravilhamento e esquizofrenia no vai-e-vem do ator

por estes papéis na medida em que Holy Motors

acompanha suas transformações e verte sua forma

de registro e seu clima junto à personalidade que Lavant

assume. Assim

como a mais recente narrativa joyceana de Cronenberg

(e, não à toa ambos fizeram parte da seleção

oficial de Cannes), Holy Motors é um dia na vida

de um homem viajando dentro de uma limusine. Fugimos da esfera

das contradições políticas e nos lançamos

a um jogo de representação, no qual Denis Lavant

atua em diferentes papéis a cada vez que sai do veículo.

Aproximamo-nos, quem sabe, das múltiplas encenações

da imagem presente no Kiarostami de dois anos atrás. Mas

o envolvimento é menos filosófico, e remete menos

aos temas pictóricos da história da arte do que

puramente cinéfilos. Cada vez que Lavant sai de sua limusine

e encena um novo papel, descortina-se uma vida absolutamente diferente

da anterior, filtrada por alusões a obras cinematográficas

que inclui, por exemplo, o protagonista de Merde, segmento

que o próprio Carax dirigiu em 2008. Cria-se um tom de

estranheza, maravilhamento e esquizofrenia no vai-e-vem do ator

por estes papéis na medida em que Holy Motors

acompanha suas transformações e verte sua forma

de registro e seu clima junto à personalidade que Lavant

assume.

Quão

mais novas personalidades o protagonista de Holy Motors veste

durante este dia na limusine, mais notamos um cansaço progressivo,

e menos percebemos quem Lavant realmente é. O rosto exterior

é tomado por múltiplas máscaras, mas o interior

parece um grande oco. Lavant é um fruto da fantasmagoria

de Derrida, mais do que dois e menos que um. Um esvaziamento do

conteúdo, da personalidade individual para ser mais preciso,

e a manutenção da sua forma em uma máscar

- sendo esta, por sua vez, cambiante, passível de ser trajada

e desnudada. Esta seria justamente uma das duas características

do ‘maneirismo’ oitentista que Carax exercita na dramaturgia.

A outra, mais relevante hoje em dia do que o binômio, é

uma decorrência desta primeira: o ‘tarde demais’,

um anacronismo de espírito que se revela na expressão

do ator toda vez que a maquiagem se subtrai, que pausa para descansar

ou que respira antes de entrar em cena. Indo de um rastro a outro

sem ter realmente onde aportar, o homem se vê perdido, exausto

e envelhecido num lugar em que botam mais de cem quilos (referentes

a cada ano da história cinematográfica) em seus

ombros, todos de uma só vez. Quão

mais novas personalidades o protagonista de Holy Motors veste

durante este dia na limusine, mais notamos um cansaço progressivo,

e menos percebemos quem Lavant realmente é. O rosto exterior

é tomado por múltiplas máscaras, mas o interior

parece um grande oco. Lavant é um fruto da fantasmagoria

de Derrida, mais do que dois e menos que um. Um esvaziamento do

conteúdo, da personalidade individual para ser mais preciso,

e a manutenção da sua forma em uma máscar

- sendo esta, por sua vez, cambiante, passível de ser trajada

e desnudada. Esta seria justamente uma das duas características

do ‘maneirismo’ oitentista que Carax exercita na dramaturgia.

A outra, mais relevante hoje em dia do que o binômio, é

uma decorrência desta primeira: o ‘tarde demais’,

um anacronismo de espírito que se revela na expressão

do ator toda vez que a maquiagem se subtrai, que pausa para descansar

ou que respira antes de entrar em cena. Indo de um rastro a outro

sem ter realmente onde aportar, o homem se vê perdido, exausto

e envelhecido num lugar em que botam mais de cem quilos (referentes

a cada ano da história cinematográfica) em seus

ombros, todos de uma só vez.

Sabe-se que Carax desgosta assumidamente de técnicas digitais. Porém, o veterano foi obrigado a evitar a câmera em 35mm para garantir o financiamento de Holy Motors. O sentimento de cansaço ao qual me referia está vinculado à ferramenta digital e seus êxitos na planificação e desabrigo da história, na invenção de uma vida feita de figuras sem rostos reais, de um “eu” vagante entre máscaras, de uma perda da aura à qual o título faz menção declarada. Isso mostra apenas como o prognóstico de uma crise na imagem ao qual Bergala dedicara um ensaio e o ônus do tempo que os maneiristas tiverem de suportar ainda se apresentam como questões irresolutas no presente, que não podem ser eliminadas com um risco arbitrário. A todo custo, vemos Carax lutar para retomar uma inspiração naufragada pelo excesso, resgatar uma memória antes do suicídio iminente. Um cinema que, assim como Lavant, não quer ser um fantasma. Não quer viver com o pé na cova. Que reivindica somente e ainda ser a si mesmo depois de já ter sido tanta coisa, de já ter sido tudo que é possível ser. Sabe-se que Carax desgosta assumidamente de técnicas digitais. Porém, o veterano foi obrigado a evitar a câmera em 35mm para garantir o financiamento de Holy Motors. O sentimento de cansaço ao qual me referia está vinculado à ferramenta digital e seus êxitos na planificação e desabrigo da história, na invenção de uma vida feita de figuras sem rostos reais, de um “eu” vagante entre máscaras, de uma perda da aura à qual o título faz menção declarada. Isso mostra apenas como o prognóstico de uma crise na imagem ao qual Bergala dedicara um ensaio e o ônus do tempo que os maneiristas tiverem de suportar ainda se apresentam como questões irresolutas no presente, que não podem ser eliminadas com um risco arbitrário. A todo custo, vemos Carax lutar para retomar uma inspiração naufragada pelo excesso, resgatar uma memória antes do suicídio iminente. Um cinema que, assim como Lavant, não quer ser um fantasma. Não quer viver com o pé na cova. Que reivindica somente e ainda ser a si mesmo depois de já ter sido tanta coisa, de já ter sido tudo que é possível ser.

Outubro de 2012

editoria@revistacinetica.com.br

|