|

Os

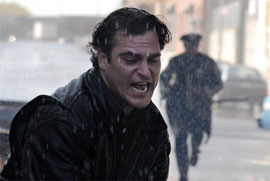

Donos da Noite (We Own the Night),

de James Gray (EUA,

2007)

por Francis Vogner dos Reis

O

grande drama americano O

grande drama americano

A primeira coisa que vem

à mente em Os Donos da Noite, de James Gray, é o cinema americano dos anos

70, não só o cinema policial (Sidney Lumet em especial) e os filmes dos principais

cineastas da chamada Nova Hollywood, mas inclusive obras que passavam ao largo

de qualquer diálogo com gêneros cinematográficos americanos, como o cinema de

Luchino Visconti, por exemplo. James Gray é um diretor a

quem, apesar de ser difícil de se negar que havia um talento real em sua curta

trajetória de três filmes, não foi dedicado tanto entusiasmo. Primeiro porque

com seus filmes ele parecia estar francamente desconectado de seu tempo, perdido

em algum lugar entre o cinema de Michael Cimino e o de Francis Coppola. Na impossibilidade

de classificá-lo como um realizador padrão do mainstream ou um moderninho

do cinema indie americano, boa parte da crítica (a “crítica que interessa”),

“comeu bola”, como se diz por ai, tendo de conviver com a presença de filmes fortes

que aparentemente não dava pra integrar com facilidade no painel dos filmes daquele

momento. O mesmo que aconteceu com John Milius na década de 70 – que parecia ser

tradicional demais para se enquadrar na turma da Nova Hollywood – aconteceu com

Gray em seus dois primeiros filmes. Agora com Os Donos da Noite dificilmente

a relação com o cineasta mudará. Como já disse em texto sobre o último filme de

Jacques Rivette, quando algo parece não “dialogar” com as tendências mais em evidência

do cinema contemporâneo, a tendência é ignorá-lo como uma espécie de belo filme

de exceção. De qualquer maneira, é bom saber que o último

trabalho de James Gray é um dos filmes mais fortes realizados por um cineasta

americano surgido na década de 90. Pode até ser estranho fazer uma colocação dessas,

pois como pode um filme aparentemente tão antiquado (apesar de sua incomensurável

beleza) – com trama policial, drama de família, ascese trágica do protagonista

– ocupar espaço importante entre cineastas que, entre outras coisas, primam pela

novidade? E Os Donos da Noite não, é em princípio, uma novidade mesmo,

porque os problemas que ele sugere esteticamente em seu filme são outros, bem

diferentes do interesse atual de muitos cineastas pela pesquisa dos “componentes

da imagem” – sejam eles o fetiche de signos explícitos ou simplesmente a revelação

dos dispositivos. O que não quer dizer que James Gray não

dialogue com obras contemporâneas, como já disse, que valorizam a cena. Mas, ao

mesmo tempo o filme integra um “amor” (a palavra é exatamente essa, com tudo o

que ela acarreta – desde o mais puro desapego e gratuidade até a neurose e submissão

mais radicais) pela dramaturgia, menos pela arte de se contar uma história e mais

pela possibilidade de tirar dela uma experiência de intensidade passional – assim

como fizeram Cimino e Coppola via Luchino Visconti. O filme pede por isso, e podemos

vê-lo como uma grande reflexão sobre a necessidade, mais do que a função, do drama.  Assim,

em primeiro lugar, nada mais natural do que o relato dos elementos que compõem

a história que narra: Bobby Green (Joaquin Phoenix) dirige uma casa noturna, um

club da moda em Nova York no ano de 1988. Sua garota latina Amanda Juarez

(Eva Mendes) também é desse mundo – um mundo aberto a vários tipos de pessoas,

liberal nos costumes e despreocupado de responsabilidades que enraízem essas pessoas

a complexos fechados de valores, sejam eles familiares ou políticos. É nesse universo

de pouca rotina, de poucos vínculos de compromisso, de rapidez de situações e

de valores relativos que Bobby Green se identifica e é ai que construiu uma identidade,

mudando inclusive seu verdadeiro sobrenome russo Grusinsky para Green. Ao mesmo

tempo, o dono do nightclub, o russo Marat Buzhayev, lhe trata quase como

filho, e sua família acaba sendo formada por seus companheiros da noite (de trabalho

especificamente). Assim,

em primeiro lugar, nada mais natural do que o relato dos elementos que compõem

a história que narra: Bobby Green (Joaquin Phoenix) dirige uma casa noturna, um

club da moda em Nova York no ano de 1988. Sua garota latina Amanda Juarez

(Eva Mendes) também é desse mundo – um mundo aberto a vários tipos de pessoas,

liberal nos costumes e despreocupado de responsabilidades que enraízem essas pessoas

a complexos fechados de valores, sejam eles familiares ou políticos. É nesse universo

de pouca rotina, de poucos vínculos de compromisso, de rapidez de situações e

de valores relativos que Bobby Green se identifica e é ai que construiu uma identidade,

mudando inclusive seu verdadeiro sobrenome russo Grusinsky para Green. Ao mesmo

tempo, o dono do nightclub, o russo Marat Buzhayev, lhe trata quase como

filho, e sua família acaba sendo formada por seus companheiros da noite (de trabalho

especificamente).

O que se contrapõe a isso é a sua família

consangüínea. O pai Bert Grusinsky (Robert Duvall) e o irmão Joe Grusinsky (Mark

Wahlberg) são policiais de Nova York, de valores opostos aos seus. São ordeiros,

conservadores, honram o sobrenome russo, prezam a família e os seus (companheiros

de polícia) como unidade social fechada, olham com receio sua namorada latina

e não acreditam que o mundo seja um lugar de harmonia e conciliação. Se Green

é a ovelha negra, é justamente porque possui certa autonomia perante seus familiares,

o que torna essa relação incômoda e insegura, justamente porque para o pai e o

irmão, o mundo e o amor, não se fazem de vínculos frouxos e descompromissados.  Em

uma festa para comemorar a promoção do irmão policial, Bobby Green é chamado para

conversar com seu pai, irmão e outros policiais no andar de cima do local onde

acontece a festa, que é em um templo católico ortodoxo. Ali, o irmão revela que

estão em uma busca de traficantes que atuam na casa noturna que dirige, e dá a

sentença: uma hora você terá de optar, ou nós, ou eles. A sentença é profética

e coloca Green em um primeiro contato com seu destino que é irrevogável, assim

como eram os de Tim Roth em Fuga para Odessa e Mark Wahlberg em Caminho

sem Volta, filme anteriores de Gray: personagens que retornavam depois de

muito tempo para retomar o prumo de seus destinos ligados a hierarquia de relações

de suas comunidades de origem, no caso suas famílias. A diferença é que o personagem

de Phoenix não volta para retomar um caminho que deixou incompleto, mas será arrastado

pelos acontecimentos a tomar decisões e entrar em um processo de transformação.

Em outras palavras, adquirir responsabilidades derradeiras. Em

uma festa para comemorar a promoção do irmão policial, Bobby Green é chamado para

conversar com seu pai, irmão e outros policiais no andar de cima do local onde

acontece a festa, que é em um templo católico ortodoxo. Ali, o irmão revela que

estão em uma busca de traficantes que atuam na casa noturna que dirige, e dá a

sentença: uma hora você terá de optar, ou nós, ou eles. A sentença é profética

e coloca Green em um primeiro contato com seu destino que é irrevogável, assim

como eram os de Tim Roth em Fuga para Odessa e Mark Wahlberg em Caminho

sem Volta, filme anteriores de Gray: personagens que retornavam depois de

muito tempo para retomar o prumo de seus destinos ligados a hierarquia de relações

de suas comunidades de origem, no caso suas famílias. A diferença é que o personagem

de Phoenix não volta para retomar um caminho que deixou incompleto, mas será arrastado

pelos acontecimentos a tomar decisões e entrar em um processo de transformação.

Em outras palavras, adquirir responsabilidades derradeiras.

Se

a sequência da perseguição de carros é a que chama mais a atenção é porque ela

é o coração do filme. Não é uma fuga ou uma caçada, como por exemplo no filmes

de William Friedkin, mas um movimento que faz o personagem de Joaquim Phoenix

assistir a própria curva de seu destino. Ele assiste impotente, o máximo que ele

pode fazer é desviar, mas não impedir que o fato trágico (que não será contado

aqui para não tirar a graça do leitor que ainda não viu o filme) aconteça. Vemos

a transformação de Bobby Green, de uma desenvoltura leve e um tanto quanto flutuante

– ele está sempre em movimento, seja na boate, seja em casa, ou na impaciência

das conversas familiares – para um corpo pesado e parado, de ombros caídos, como

que relegado a carregar nas costas o peso dos acontecimentos. Já o personagem

de Wahlberg, vai de um ritmo físico de “tira durão”, para o encolhimento de um

corpo que perdeu toda a energia vital.  Gray

é um cineasta que entende que a colocação da câmera em frente a um personagem

é um gesto moral, por isso suas aproximações e distanciamentos são exatamente

de acordo com a maneira como esses personagens e situações devem ser vistos. Não

existe a multiplicação do ponto de vista – tanto no que diz respeito à montagem

quanto a um mero movimento de travelling: existe a eleição do lugar da

câmera como a adoção de uma atitude, de repousar o olhar sobre uma cena e saber

que quanto ao que está dentro do “quadro”, nada é gratuito. Uma discoteca, uma

igreja, um quarto ou um matagal, não importa. Aquelas são partes do universo desses

personagens e devem ter toda a atmosfera (lúdica, trágica) necessária. Por isso,

ele investe em altura, escalas e métricas, no que nunca é uma mera arquitetura,

e sim um espaço de representação – que é, em si mesmo, narrativo, estético, moral. Gray

é um cineasta que entende que a colocação da câmera em frente a um personagem

é um gesto moral, por isso suas aproximações e distanciamentos são exatamente

de acordo com a maneira como esses personagens e situações devem ser vistos. Não

existe a multiplicação do ponto de vista – tanto no que diz respeito à montagem

quanto a um mero movimento de travelling: existe a eleição do lugar da

câmera como a adoção de uma atitude, de repousar o olhar sobre uma cena e saber

que quanto ao que está dentro do “quadro”, nada é gratuito. Uma discoteca, uma

igreja, um quarto ou um matagal, não importa. Aquelas são partes do universo desses

personagens e devem ter toda a atmosfera (lúdica, trágica) necessária. Por isso,

ele investe em altura, escalas e métricas, no que nunca é uma mera arquitetura,

e sim um espaço de representação – que é, em si mesmo, narrativo, estético, moral.

Numa clássica disposição de personagens e elementos de uma

tragédia, Gray consegue encenar seu material de modo a dar-lhe estatura, complexidade

e verdade e isso, é importante dizer, não são elementos que o papel (no caso o

roteiro, sua construção dramática) aceitou e nem é algo feito segundo as convenções

do bom artesanato. É coisa que o diretor faz como um verdadeiro coreógrafo de

gestos e posturas, um construtor de espaços e dimensões, um pintor de volumes

e texturas, um ficcionista moderno de estilo ao mesmo tempo conciso, direto e

nervoso. Gray consegue orquestrar todos esses elementos e fazer de seu terceiro

filme em treze anos de carreira o grande drama americano dos últimos tempos. Novembro

de 2007

editoria@revistacinetica.com.br

|