|

ensaios - especial retrospectiva 2007

Os porquês de uma lista pessoal

Os

30 melhores filmes de 2007 (ou: Por que fazer uma lista?)

por

Francis Vogner dos Reis

De saída é preciso

dizer: esta não é uma lista da revista Cinética, mas sim uma lista pessoal do

redator que aqui escreve. A editoria da Cinética optou por não fazer uma lista

de melhores do ano, mas sim artigos de retrospectiva, entre outros motivos por

considerar que a proposta da revista é justamente a de ser um fórum para vozes

e opiniões diferentes, enquanto uma lista de melhores do ano iria supor uma linha

editorial de orientação mais homogênea. Não que se acredite, por exemplo, que

revistas como Contracampo e Paisà que organizam suas tradicionais listas de “melhores

do ano” pensem com um cérebro só (o do editor). Não é isso. Mas essas revistas

(mais a Contracampo) se posicionam de modo mais coletivo (ai o interesse, principalmente,

por pautas), que o que não exclui a individualidade dos redatores.

Eu

pessolmente gosto de listas. Hoje é normal vermos listas de tudo, “top 10”, “top

5”, “top 100”. De modo geral, elas são canônicas e quase sempre injustas ou estúpidas.

A fama das listas não é boa e isso em grande parte faz sentido. A lista de filmes

que a revista Época fez este ano por exemplo, é obviamente inútil e oportunista:

não quer dizer nada a não ser repetir o que foi “ sensação”. As listas de filmes

da American Film Institut são, pra dizer o mínimo, populistas. Colocar Casablanca

e A Primeira Noite de um Homem entre os dez maiores filmes do cinema americano

não é lá algo muito rigoroso. Então por que fazer uma lista? Não

é de se ignorar que revistas como Cahiers du Cinèma e Positif fizeram parte de

sua história por meio de suas listas. Na adolescência, antes de eu ler sequer

um texto dessas revistas, chegaram às minhas mãos algumas listas de melhores do

ano realizadas por elas. Assim soube que Robert Aldrich e Frank Tashlin eram queridos

pela Cahiers, ao passo que John Boorman e Stanley Kubrick sempre frequentaram

os tops da Positif. Saber que a Cahiers du Cinèma considerava Edward Mãos de

Tesoura e Os Imperdoáveis grandes filmes não me deixava sozinho, porque

afinal meus amigos mais inteligentes desprezavam Burton para gostar de Bergman,

e os menos interessados achavam que faroeste era coisa de gente velha. Certamente

daí veio o gosto pela crítica, saber que Abbas Kiarostami e John Carpenter poderiam

ocupar, generosa e democraticamente, o mesmo panteão, com méritos além do “gosto

ou não gosto”. Assim, interessa criar uma listagem de melhores

filmes porque ela também pode salientar uma postura do crítico perante o cinema

de seu tempo, demarcar seu gosto (e declarar que gosto se discut,e sim), mas principalmente

por impor exclusões. E as exclusões, sabemos, podem dizer mais do que as inclusões.

É como na seleção brasileira: chama mais a atenção o craque atacante que não foi

convocado, do aquele lateral direito correto, mas sem muito talento, que conseguiu

uma vaga. Naturalmente não vai se questionar muito “porque chamaram esse lateral”,

mas haverá discussão ferrenha pelo fato de “aquele atacante ter sido preterido

com relação a outro”. Mas para mim uma lista só faz sentido

se ela for comentada, se ela for um modo de compor um painel crítico dos filmes

que tiveram presença no nosso circuito durante o ano. Uma mera listagem faz da

lista, simplesmente, uma lista. Uma lista comentada vai costurar algumas tendências,

alguns projetos estéticos que movem quem a realizou. Assim é importante notar

que filmes queridos de grande parte da cinefilia como Mutum, de Sandra

Kogut, ou Em Paris, de Christophe Honoré, ficaram de fora da lista a seguir

– mas este já é um outro assunto e seus porquês serão dados em outro artigo a

ser realizado por mim aqui na Cinética. Essa lista de trinta

filmes (trinta e um, na verdade, como verá o leitor) contempla somente os que

passaram pelo circuito brasileiro. Filmes que foram exibidos por aqui em 2007

como Não Toque no Machado, de Jacques Rivette, I’m Not There, de

Todd Haynes (ambos exibidos na Mostra de São Paulo e Festival do Rio), e os lançamentos

em DVD dos trabalhos de Robert Drew, Chris Marker e de Eric Rohmer são materiais

para um outro texto sobre destaques de 2007. A seguir, então, os meus trinta melhores

filmes lançados no Brasil em 2007: 30. Tropa de Elite,

de José Padilha (Brasil, 2007)

O

filme de José Padilha estimula uma amarga empatia do espectador com o personagem

do capitão Nascimento, menos pelo propalado “lado humano” do policial (convenhamos

que, durante uma ação policial, ouvir pelo celular o ultra-som do bebê não é lá

um grande achado dramático) e mais por projetar o perverso desejo (também humano)

de “botar ordem no barraco” de “resolver o problema a qualquer custo”. Simples

assim. Na verdade simplista, e o simplismo, como é de praxe no assunto tratado,

é vizinho da truculência. Todos os personagens (os PMs, os membros do BOPE, a

classe média entusiasta do terceiro setor, os estudantes de direito maconheiros)

têm uma leitura satisfatória do mundo e têm uma “idéia” do que está errado, e

acham que o mundo funcionaria direito se fosse um reflexo deles mesmos – daí o

esforço do Capitão Nascimento em fazer um sucessor à sua imagem e semelhança,

ou da classe média fazer a mise-en-scène da conciliação “morro e asfalto”,

que como vemos, dá xabu. Tropa de Elite acaba sendo um filme crítico sobre

as visões reconciliatórias da problemática e do discurso social (de direita, de

esquerda, do centro, e do que mais vier) e ao usar da “empatia” do filme de gênero,

pega no pulo aqueles que acham que o cinema tem o dever de ser a miragem de um

mundo melhor ou no limite, o púlpito das idéias corretas. O

filme de José Padilha estimula uma amarga empatia do espectador com o personagem

do capitão Nascimento, menos pelo propalado “lado humano” do policial (convenhamos

que, durante uma ação policial, ouvir pelo celular o ultra-som do bebê não é lá

um grande achado dramático) e mais por projetar o perverso desejo (também humano)

de “botar ordem no barraco” de “resolver o problema a qualquer custo”. Simples

assim. Na verdade simplista, e o simplismo, como é de praxe no assunto tratado,

é vizinho da truculência. Todos os personagens (os PMs, os membros do BOPE, a

classe média entusiasta do terceiro setor, os estudantes de direito maconheiros)

têm uma leitura satisfatória do mundo e têm uma “idéia” do que está errado, e

acham que o mundo funcionaria direito se fosse um reflexo deles mesmos – daí o

esforço do Capitão Nascimento em fazer um sucessor à sua imagem e semelhança,

ou da classe média fazer a mise-en-scène da conciliação “morro e asfalto”,

que como vemos, dá xabu. Tropa de Elite acaba sendo um filme crítico sobre

as visões reconciliatórias da problemática e do discurso social (de direita, de

esquerda, do centro, e do que mais vier) e ao usar da “empatia” do filme de gênero,

pega no pulo aqueles que acham que o cinema tem o dever de ser a miragem de um

mundo melhor ou no limite, o púlpito das idéias corretas. 29.

A Rainha (The Queen), de Stephen Frears (Inglaterra, 2006)

Stephen

Frears é aquele diretor de filmes de algum interesse, com alguma personalidade,

mas que parece não ter lá muita preocupação em imprimir um carimbo de autor. Às

vezes isso é uma coisa boa (Alta Fidelidade), às vezes não (Sra. Henderson

Apresenta). Em A Rainha isso dá certo: o que vemos é um diretor mais

preocupado em servir ao filme, do que o contrário; mais preocupado em urdir uma

dramaturgia sobre a solidão do que em fazer uma caricatura fácil e conveniente

sobre o anacronismo da monarquia. A Rainha é uma aula de economia, logo,

de cinema. 28. À Procura

da Felicidade (The Pursuit of Happyness),

de Gabrielle Muccino (EUA, 2006)

A história do sucesso começa quando

À Procura da Felicidade termina, portanto esqueçamos o argumento que mais

se usa para criticá-lo. Até lá temos uma ascese melodramática de um pai que, na

miséria, tenta arrumar um emprego e continuar com seu filho. Ele é obsessivo.

O diretor italiano Muccino embarca nessa história com a mesma obsessão, assim

como Will Smith tem uma entrega em igual medida. É raro um filme que, apesar da

chantagem, não faz com que tudo caia na demagogia. Existe ai um motivo: Muccino

constrói as cenas de modo a tornar crível aquela experiência fazendo um exame

exaustivo das emoções. Will Smith deve ser considerado co-autor. 27.

Ratatouille (Ratatouille), de Brad Bird (EUA, 2007)

Brad

Bird tem uma característica presente nos grandes escritores de literatura infantil:

sabe que falar das coisas da vida é não ignorar o lado amargo delas. Ratatouille,

como seus outros filmes, é assim, e não tem a magia dos contos de fada. Nada existe

por mágica, nada é predestinado. É o anti-Shrek, porque não acredita no

paradoxo puro e simples dos contos de fada (o que seria o conto de fadas às avessas,

mas com as mesmas regras), porque sabe que os personagens não “são”, mas “se tornam”.

A história do ratinho que quer ser cozinheiro é uma fábula sobre a criatividade

e o esforço. Heroísmo é fora de questão. 26. Conceição

– Autor Bom é Autor Morto, de André Sampaio, Cynthia Sims, Daniel Caetano,

Guilherme Sarmiento e Samantha Ribeiro (Brasil, 2007)

Junto

de Signo do Caos, Conceição – Autor bom é autor morto é o único

filme brasileiro contemporâneo sobre a impossibilidade do cinema – além de ser

também um manifesto sobre o desafio de somar o cinema à vida, uma dinâmica que

um dia fez sentido e hoje é como dizer um palavrão, ou “filmar o umbigo”, como

alguns preferem. Peça única, Conceição fala do desejo do cinema, sobre

a vontade de fazer todos os filmes do mundo. É como se o filme coletivo exigisse

do cinema tudo o que ele pode dar e a obrigação de ser tão grande quanto a vida.

É um filme alegre e amargo, mas sem ser cínico. Junto

de Signo do Caos, Conceição – Autor bom é autor morto é o único

filme brasileiro contemporâneo sobre a impossibilidade do cinema – além de ser

também um manifesto sobre o desafio de somar o cinema à vida, uma dinâmica que

um dia fez sentido e hoje é como dizer um palavrão, ou “filmar o umbigo”, como

alguns preferem. Peça única, Conceição fala do desejo do cinema, sobre

a vontade de fazer todos os filmes do mundo. É como se o filme coletivo exigisse

do cinema tudo o que ele pode dar e a obrigação de ser tão grande quanto a vida.

É um filme alegre e amargo, mas sem ser cínico. 25. Antes

Só do que Mal Casado (The Heartbreak Kid), de Peter e Bobby Farrelly

(EUA, 2007)

Antes Só do Que Mal Casado é o grande trabalho do ano

sobre o amor masculino, junto com o curta Hotel Chevalier, de Wes Anderson

(que é mais precisamente sobre a dor de amor masculina) e Ligeiramente Grávidos,

de Judd Apatow (orientado para a dificuldade do homem em ser a “cara metade”).

Amor nos Farrelly é um fenômeno físico, um sentimento preso ao instante, às sensações,

ao desprendimento, por isso, a dificuldade do protagonista em somar amor e casamento,

ao mesmo tempo em que esse mesmo sentimento é capaz de transformar o sujeito em

mendigo, colocar sua vida em risco e fazê-lo atravessar o país. Nunca antes os

homens tiveram mais liberdade (e sinceridade) pra falar das suas concepções de

amor romântico do que em 2007. 24. As Leis de Família

(Derecho de Familia), de Daniel Burman (Argentina/França/Itália/Espanha,

2006)

Como em uma família escolhe-se somente o cônjuge (quase sempre),

ela é naturalmente disfuncional. Leis de Família, de Daniel Burman, falará

sobre isso, e é mais um filme de 2007 sobre o amor do ponto de vista masculino,

mas aqui o que está em jogo é o seu papel como pai (e filho) de família. O personagem

de Daniel Handler é um advogado, tem um filho pequeno e seu pai também é advogado.

Nenhuma das partes se identifica muito com a outra, mas tentam, à sua maneira,

uma convivência. O filme de Burman olha para um eterno conflito conciliado com

a figura paterna, algo possível para um judeu – no caso, o diretor –, sempre em

conflito com Deus. O argentino Daniel Burman pode parecer desleixado, mas existe

em Leis de Família um rigor em sua “falta de estilo”, que não vemos, por

exemplo, em nenhum diretor brasileiro dessa geração. Muita gente vai ficar irritada

com mais uma comparação Brasil e Argentina, mas é isso mesmo. 23.

O Sobrevivente (Rescue Dawn), Werner Herzog (EUA, 2007)

É

um filme sobre o desespero e a morte. Por isso, não há espaço para delicadezas,

exercícios de estilo e impressionismos. Tanto quanto no primarismo das imagens

de O Homem Urso (só pra lembrar um filme seu cheio de imagens improvisadas),

O Sobrevivente foi realizado como se o cinema só pudesse criar imagens

precárias, pobres e deterministas. Christian Bale matando uma cobra para comer

com os próprios dentes é uma leitura satisfatória do que Herzog tem a dizer, ou

melhor, mostrar. Herzog não pensou muito sobre seu próprio filme? Tanto melhor

assim. É

um filme sobre o desespero e a morte. Por isso, não há espaço para delicadezas,

exercícios de estilo e impressionismos. Tanto quanto no primarismo das imagens

de O Homem Urso (só pra lembrar um filme seu cheio de imagens improvisadas),

O Sobrevivente foi realizado como se o cinema só pudesse criar imagens

precárias, pobres e deterministas. Christian Bale matando uma cobra para comer

com os próprios dentes é uma leitura satisfatória do que Herzog tem a dizer, ou

melhor, mostrar. Herzog não pensou muito sobre seu próprio filme? Tanto melhor

assim. 22. Ponte para Terabítia (Bridge to Terabithia), de Gabor Csupo (EUA, 2006)

Gabor

Csupo, um dos criadores dos Rugrats (Os Anjinhos), usa a mesma moral

de sua criação mais famosa: a infância não é uma idade romântica de descobertas,

mas sim período em que as dúvidas aparecem – dúvidas que, durante a vida, talvez

não terão resposta. Assim, a crença das crianças nas coisas (fantasia, religião)

deve ser um processo sensorial e intelectual, não adesão a um mundo imaginário

imposto. Terabíthia é um mundo imaginário que é criação das duas crianças protagonistas,

e que as ajuda a lidar com questões sérias da vida, mas não todas, como a morte

por exemplo. Ponte para Terabítia é uma anti-fábula infantil barra pesada. 21.

Pedrinha de Aruanda - Maria Bethânia , de Andrucha Waddington (Brasil, 2007)

Andrucha

Waddington fez seu melhor trabalho ao filmar situações no aniversário de sessenta

anos de Maria Bethânia na casa de sua mãe em Santo Amaro da Purificação, na Bahia.

É um documentário que parece uma contradição para os mais ortodoxos: ele é ao

mesmo tempo muito artificial (como todos os filmes do cineasta) e absolutamente

sincero (como nenhum outro trabalho seu soube ser). A performance de Maria Bethânia

não nos deixa saber aonde se localiza a “pessoa” e onde encontramos o “mito”.

Maria Bethânia bem de perto. 20.

Maria Antonieta (Marie Antoinette), de Sofia Coppola (EUA, 2006)

A

verdadeira Maria Antonieta pareceu ser uma mulher comodamente contaminada por

idéias modernas, mas que inevitavelmente teve de enfrentar a guilhotina em razão

da sua condição: era uma rainha e aquele não era mais o seu tempo. Por isso é

fácil entender a fascinação de Sofia Coppola pela figura. Como as suas outras

heroínas, a Maria Antonieta de Kirsten Dunst vive fora do eixo, não é um corpo

estranho no meio em que vive, mas é inadaptado e inadaptável: uma nobre, mas estrangeira;

esposa do rei, mas mulher; casada, mas à sua revelia. Muito mais que nos outros

filmes da diretora, as coisas aqui estão todas fora de lugar. O fluxo de imagens

tenta dar conta das ambivalências e nessa pegada existem grandes achados, mas

também um exuberante filme congestionado. Por suas contradições, Maria Antonieta

é um documento sobre hoje, e é sim um filme histórico. A

verdadeira Maria Antonieta pareceu ser uma mulher comodamente contaminada por

idéias modernas, mas que inevitavelmente teve de enfrentar a guilhotina em razão

da sua condição: era uma rainha e aquele não era mais o seu tempo. Por isso é

fácil entender a fascinação de Sofia Coppola pela figura. Como as suas outras

heroínas, a Maria Antonieta de Kirsten Dunst vive fora do eixo, não é um corpo

estranho no meio em que vive, mas é inadaptado e inadaptável: uma nobre, mas estrangeira;

esposa do rei, mas mulher; casada, mas à sua revelia. Muito mais que nos outros

filmes da diretora, as coisas aqui estão todas fora de lugar. O fluxo de imagens

tenta dar conta das ambivalências e nessa pegada existem grandes achados, mas

também um exuberante filme congestionado. Por suas contradições, Maria Antonieta

é um documento sobre hoje, e é sim um filme histórico. 19.

Morte no Funeral (Death in a Funeral), de Frank Oz (Inglaterra/EUA,

2007)

Um filme conservador: ritmo de comédia inglesa (contido e implosivo);

a teatralidade da palavra, do gesto e da marcação de atores antiquada; uma grande

quantidade de personagens em função do funeral de um respeitável cavalheiro; roteiro

aparentemente de “ferro”. Nenhum tema ou questão conceitual que dialogue com as

mais recentes (e elogiadas) comédias. Pode se ver Morte no Funeral por

esse prisma, francamente preguiçoso, ainda que com certa razão. Um filme de Frank

Oz: se o nome de Oz não desperta muito interesse é porque ele é daquela classe

de cineastas falsamente invisíveis. A engrenagem da trama de Oz faz com que Farrelly,

Apatow e Motolla (outros cineastas de talentosas comédias de 2007) pareçam exibicionistas

sem requebrado. Para ele a cena adquire vida a partir da sinergia quase musical

– orquestral - de elementos evidentemente convencionais (atores, cenário, decupagem

clássica), do que situações truncadas que estampem conceito e estilo, algo que

o distancia do academicismo aparente. Discreto, ele prefere não imprimir assinatura,

mas mantém tudo sobre extremo controle. Nem modista, nem velhista, simplesmente

old school. 18. Viagem

a Darjeeling (The Darjeeling Limited), de Wes Anderson (EUA, 2007)

Wes

Anderson não aceita ver as coisas na diagonal. A frontalidade dos seus planos

não visa confrontar a retórica dos personagens (como em Spike Lee e Godard), mas

é uma escolha que, de um jeito simples (até óbvio), pretende vê-los de frente,

tirar-lhes as máscaras. Pra Wes Anderson isso é uma questão séria e em Viagem

a Darjeeling ele lança mão novamente desse procedimento que pareceu meio problemático

em A Vida Marinha, mas cristalino em Os Excêntricos Tennenbaums.

Nunca Anderson olhou de tão perto os seus personagens, nunca eles se dispuseram

tanto a se encarar. Se aqui não existe uma cena à altura do suicídio frontal de

Richie Tennenbaum, temos os três irmãos no espelho do banheiro e a “conversa”

com a mãe ao som de Play with Fire dos Rolling Stones. Momentos de silêncio

formidáveis. Wes

Anderson não aceita ver as coisas na diagonal. A frontalidade dos seus planos

não visa confrontar a retórica dos personagens (como em Spike Lee e Godard), mas

é uma escolha que, de um jeito simples (até óbvio), pretende vê-los de frente,

tirar-lhes as máscaras. Pra Wes Anderson isso é uma questão séria e em Viagem

a Darjeeling ele lança mão novamente desse procedimento que pareceu meio problemático

em A Vida Marinha, mas cristalino em Os Excêntricos Tennenbaums.

Nunca Anderson olhou de tão perto os seus personagens, nunca eles se dispuseram

tanto a se encarar. Se aqui não existe uma cena à altura do suicídio frontal de

Richie Tennenbaum, temos os três irmãos no espelho do banheiro e a “conversa”

com a mãe ao som de Play with Fire dos Rolling Stones. Momentos de silêncio

formidáveis. 17. Superbad

- É Hoje (Superbad), de Greg Mottola (EUA, 2007)

Existe

um palavrão em qualquer vocabulário que é compreensivelmente evitado: verdade.

No caso de Superbad é inevitável não tocar nessa palavra, porque nele existe

uma verdade particular dos personagens e das situações. A coisa não soa fake,

não parece um filme adolescente feito por adultos, não tem medo de parecer sexista

e politicamente incorreto. O filme de Motolla, com roteiro de Seth Rogen, é uma

arqueologia da experiência adolescente sobre o prazer e o ilícito. Os únicos adultos

de papel importante em Superbad são dois policiais que acreditam que a

responsabilidade não casa com curtição – e preferem curtir, é claro. E outra:

um personagem cômico como McLovin não surge todos

os dias. 16. Possuídos (Bug), de Willian Friedkin (EUA, 2006)

Os

filmes de Friedkin se encaixam perfeitamente no que Rogério Sganzerla escreveu

sobre o cinema moderno e o “cinema do corpo”, no que diz respeito à fatalidade

como libertação do destino dos personagens, sobre o herói fechado e etc, tendo

Caçado como melhor exemplo disso. Mas existe, uma outra coisa em seu cinema,

sobretudo em Possuídos, que é fazer da cena um exaustivo exercício de crueldade

com a consciência de que ele (o diretor) é responsável por manter a ascese da

fatalidade sob seu controle. Só que Willian Friedkin não é Lars Von Trier e ele

vai até o fim sem distanciamento algum. Por isso, nada mais natural que o diretor

passe agora seu tempo dirigindo mais óperas e menos filmes. 15.

Império dos Sonhos (Inland Empire), de David Lynch (EUA, 2007)

Existem

cineastas com a síndrome de Fellini que são aqueles que depois de um certo

tempo e de uma grande dose de auto-admiração passam a fazer imitações deles mesmos.

David Lynch correu esse perigo em Império dos Sonhos e passou raspando.

Na radicalização de seu último trabalho o cineasta aderiu a uma porção de mecanismos

que pareciam mais uma estratégia de auto-homenagem. Mas entre mortos e feridos,

tivemos uma dos trabalhos mais perturbadores do ano e um convite a uma experiência

sensorial única no cinema contemporâneo. 14.

Conquista da Honra (Flags of Our Fathers), de Clint Eastwood (EUA,

2006)

Eastwood conta a história por meio das brechas. Interessa

pra ele não a história oficial, não a história oculta, mas o que todas essas coisas

querem dizer em suas “dobras”. Não interessa se Conquista da Honra não

acrescenta nada a carreira de seu diretor, assim como os acidentes de percurso

parecem pequenos perto de sua grandeza. O que vale é que mesmo com mais modéstia

ele fala alto e sem dúvida fala das coisas mortas com tanta contundência quanto

Jean-Luc Godard. Um cinema de luto, mas o luto não é capítulo final e nem epílogo.

13. Lady Chatterley

(Lady Chatterley), de Pascale Ferran (Bélgica/França/Inglaterra, 2006)

Se

Império dos Sonhos estimula uma experiência sensorial, Lady Chatterley

se faz como uma experiência sensível. O amor é um gesto tátil e até fugaz e uma

das maravilhas no seu aspecto dramático é que a inocência é calcada na experiência,

não na estupidez. Uma coisa rara é que a dramaturgia no filme de Ferran não é

uma historinha feita no papel e interpretada pelos atores, ela tem vida na cena,

quando a diretora perscruta o batimento dos corpos de seus personagens. Tudo é

muito vivo, muito generoso, mesmo que, numa atitude inteligente, a diretora mantenha

os dois pés atrás na relação da madame com o peão. Isso também é um ato de amor

radical de Pascale Ferran. Se

Império dos Sonhos estimula uma experiência sensorial, Lady Chatterley

se faz como uma experiência sensível. O amor é um gesto tátil e até fugaz e uma

das maravilhas no seu aspecto dramático é que a inocência é calcada na experiência,

não na estupidez. Uma coisa rara é que a dramaturgia no filme de Ferran não é

uma historinha feita no papel e interpretada pelos atores, ela tem vida na cena,

quando a diretora perscruta o batimento dos corpos de seus personagens. Tudo é

muito vivo, muito generoso, mesmo que, numa atitude inteligente, a diretora mantenha

os dois pés atrás na relação da madame com o peão. Isso também é um ato de amor

radical de Pascale Ferran. 12.

Ligeiramente Grávidos (Knocked Up), de Judd Apatow (EUA, 2007)

Além

de revelar a falência do conceito furado da Frat Pack, Apatow se apóia não só

no carisma de seus atores, mas na violência física e verbal do timing de

sua comédia. É um filme sobre responsabilidade, sem ser careta, é de galera, sem

soar como piada interna. Não se vê hoje filme tão direto como este. A falta de

sutileza é um exercício punk de não deixar nada além da evidência. Corta-se o

duplo sentido, a ingenuidade, a ambiguidade. Fica só o que importa. Mas como estamos

no século XXI, e não na década de 70, mesmo essa grosseria será agridoce. O filme

equilibra, portanto, o escracho e o sentimentalismo, a piada suja e o pedido de

casamento. Uma comédia exemplar, um filme fenomenal. 11.

Em Busca da Vida (Still Life), de Jia Zhang-ke (China, 2006)

Em

Busca da Vida é sentimental, de emoções frustradamente controladas. O drama

de Jia Zhang-ke versa sobre o controle. É um poema sobre a ação do cineasta (e

do homem) sobre as coisas: o absurdo de um elemento de ficção científica em um

contexto realista, a ponte se acendendo e mudando a paisagem, o esqueleto do que

um dia foi um prédio sendo derrubado a marteladas, as imagens internas da habitação

dos operários e o perfeccionismo pontual da presença dos atores em frente à câmera.

O que é aparentemente solto e improvisado se mostra pensado exaustivamente, uma

intervenção analisada – sem ser fria e longe do calculismo. Ao contrário, Em

Busca da Vida é de uma beleza contagiante e desafia qualquer classificação

e leitura confortáveis. 10.

O Homem Duplo (A Scanner Darkly), de Richard Linklater

De

todos esses filmes que tratam da relativização do ponto de vista hoje, talvez

é este que pense mais o que significa “cena” em um momento que as imagens se chocam

e parecem se bastar sozinhas ou independentes umas das outras. Como disse em minha

crítica para a Cinética, O Homem Duplo vai perguntar se ainda pode haver

qualquer autenticidade na encenação, ou se a encenação se basta por si mesma,

é o sentido de sua própria existência. A técnica de rotoscopia e a quantidade

avassaladora de monitores e circuitos internos propõem indagações: o que essas

intervenções revelam além da sua própria artificialidade? É possível pedir ainda

alguma autenticidade da mentira proposta pelas imagens? O Homem Duplo é

um trabalho sofrido e melancólico por sua condição de ser um ensaio estilhaçado

e limitado sobre as imagens contemporâneas. É uma tentativa de diagnóstico falha

e frustrada, é um trabalho doente de si mesmo, por isso tão fascinante. De

todos esses filmes que tratam da relativização do ponto de vista hoje, talvez

é este que pense mais o que significa “cena” em um momento que as imagens se chocam

e parecem se bastar sozinhas ou independentes umas das outras. Como disse em minha

crítica para a Cinética, O Homem Duplo vai perguntar se ainda pode haver

qualquer autenticidade na encenação, ou se a encenação se basta por si mesma,

é o sentido de sua própria existência. A técnica de rotoscopia e a quantidade

avassaladora de monitores e circuitos internos propõem indagações: o que essas

intervenções revelam além da sua própria artificialidade? É possível pedir ainda

alguma autenticidade da mentira proposta pelas imagens? O Homem Duplo é

um trabalho sofrido e melancólico por sua condição de ser um ensaio estilhaçado

e limitado sobre as imagens contemporâneas. É uma tentativa de diagnóstico falha

e frustrada, é um trabalho doente de si mesmo, por isso tão fascinante. 09.

Zodíaco (Zodiac), de David Fincher (EUA, 2007)

Até

Zodíaco, um filme assinado por David Fincher era sinônimo de embuste. Via-se

claramente que era um cineasta com certeza do que queria, mas a dúvida era se

ele realmente sabia o que estava fazendo. Até que ele aparece com Zodíaco,

de uma sobriedade e uma precisão conceitual e estilística que seria aprovada por

Don Siegel. Sua cadência narrativa ainda é meio caótica (afinal é Fincher), mas

serve aos nós da trama. É como se o cineasta tivesse lapidado o que lhe interessa

pra encontrar o diamante bruto. A quantidade imensa de personagens e informações

se organizam de modo a ficar em primeiro plano só o que é de extremo interesse,

ao mesmo tempo que todos os elementos que vão se tornando periféricos (personagens

como o de Downey Jr, a família de Gylenhall), não são abandonados e não perdem

a função. O que impressiona é que não dá pra dizer “não parece nem o mesmo diretor”,

porque parece, e é. Fincher é uma lição pra todo cineasta: as boas e as más escolhas

moram no mesmo lugar, cabe ao artista bom senso para optar e saber burilar o material.

É torcer agora para que esta não seja só uma mudança casual. Até

Zodíaco, um filme assinado por David Fincher era sinônimo de embuste. Via-se

claramente que era um cineasta com certeza do que queria, mas a dúvida era se

ele realmente sabia o que estava fazendo. Até que ele aparece com Zodíaco,

de uma sobriedade e uma precisão conceitual e estilística que seria aprovada por

Don Siegel. Sua cadência narrativa ainda é meio caótica (afinal é Fincher), mas

serve aos nós da trama. É como se o cineasta tivesse lapidado o que lhe interessa

pra encontrar o diamante bruto. A quantidade imensa de personagens e informações

se organizam de modo a ficar em primeiro plano só o que é de extremo interesse,

ao mesmo tempo que todos os elementos que vão se tornando periféricos (personagens

como o de Downey Jr, a família de Gylenhall), não são abandonados e não perdem

a função. O que impressiona é que não dá pra dizer “não parece nem o mesmo diretor”,

porque parece, e é. Fincher é uma lição pra todo cineasta: as boas e as más escolhas

moram no mesmo lugar, cabe ao artista bom senso para optar e saber burilar o material.

É torcer agora para que esta não seja só uma mudança casual. 08.

A Comédia do Poder (L’ivresse du Pouvoir), de Claude Chabrol (França/Alemanha,

2006)

Pode

até parecer obsessão redundante, mas o interessante é que Claude Chabrol, até

hoje, continua realizando suas pesquisas formais e de linguagem que fazia na época

de crítico para a Cahiers Du Cinèma – calcado em Hitchcock e Fritz Lang

– que servem mais como uma referência na utilização do pouco, do discreto (Lang)

e do cineasta de gênero crítico da comédia social (o Hitchcock mais econômico

de A Sombra de uma Dúvida), do que uma homenagem cinéfila. Entre outras

coisas, Chabrol, como sabemos, é o grande cronista dos jogos de poder e A Comédia

do Poder é (junto a Mulheres Diabólicas) seu filme mais abertamente

claro sobre isso. Na história, uma juíza interpretada por Isabelle Hupert investiga

um caso de corrupção entre figurões. Não esqueçamos que o título diz ser uma “comédia”,

só que isso não quer dizer que tudo é feito para a risada desbragada, mas que

sua engrenagem naturalmente terá erros, as coisas não funcionarão como deveriam.

O poder para Chabrol não é burlesco, mas tem dois ingredientes chave para a “comédia”:

a ironia e o ridículo da farsa. Pode

até parecer obsessão redundante, mas o interessante é que Claude Chabrol, até

hoje, continua realizando suas pesquisas formais e de linguagem que fazia na época

de crítico para a Cahiers Du Cinèma – calcado em Hitchcock e Fritz Lang

– que servem mais como uma referência na utilização do pouco, do discreto (Lang)

e do cineasta de gênero crítico da comédia social (o Hitchcock mais econômico

de A Sombra de uma Dúvida), do que uma homenagem cinéfila. Entre outras

coisas, Chabrol, como sabemos, é o grande cronista dos jogos de poder e A Comédia

do Poder é (junto a Mulheres Diabólicas) seu filme mais abertamente

claro sobre isso. Na história, uma juíza interpretada por Isabelle Hupert investiga

um caso de corrupção entre figurões. Não esqueçamos que o título diz ser uma “comédia”,

só que isso não quer dizer que tudo é feito para a risada desbragada, mas que

sua engrenagem naturalmente terá erros, as coisas não funcionarão como deveriam.

O poder para Chabrol não é burlesco, mas tem dois ingredientes chave para a “comédia”:

a ironia e o ridículo da farsa. 07.

Jogo de Cena, de Eduardo Coutinho (Brasil, 2007)

É

difícil falar de Jogo de Cena sem cair no óbvio ou repetir o que já foi

dito a exaustão. Mas um ponto me parece indispensável: Coutinho realiza uma cartografia

dos sentimentos como nunca antes, o que faz com que um depoimento falso da Andréa

Beltrão contando a história real de uma outra – uma outra que inclusive dá o mesmo

depoimento – recupere na performance da atriz um sentimento muito pessoal por

um lado, e a frustração de não encontrar na própria interpretação alguma verdade

em outro momento. Por isso, o filme parece menos um baile de máscaras e mais a

busca de memórias subterrâneas (sejam elas quais forem) que estimulem a existência

dessas personagens em frente à câmera. É a pergunta de Coutinho: o que faz com

que essas personagens existam efetivamente? O resultado é desconcertante. É

difícil falar de Jogo de Cena sem cair no óbvio ou repetir o que já foi

dito a exaustão. Mas um ponto me parece indispensável: Coutinho realiza uma cartografia

dos sentimentos como nunca antes, o que faz com que um depoimento falso da Andréa

Beltrão contando a história real de uma outra – uma outra que inclusive dá o mesmo

depoimento – recupere na performance da atriz um sentimento muito pessoal por

um lado, e a frustração de não encontrar na própria interpretação alguma verdade

em outro momento. Por isso, o filme parece menos um baile de máscaras e mais a

busca de memórias subterrâneas (sejam elas quais forem) que estimulem a existência

dessas personagens em frente à câmera. É a pergunta de Coutinho: o que faz com

que essas personagens existam efetivamente? O resultado é desconcertante. 06.

O Hospedeiro (The Host), de Bong Joon-ho (Coréia do Sul, 2006)

Se

já não bastasse O Hospedeiro ser o melhor filme de monstro desde O Enigma

de Outro Mundo, de John Carpenter, de 1982, é ainda um poderoso drama de família

e um comentário político certeiro, que em um primeiro momento pode parecer até

ingênuo. As cenas do monstro perseguindo a multidão em uma planície urbana ao

largo de um rio é o que de melhor a tecnologia do CGI atingiu até hoje: a imagem

do monstro levando a garotinha pro fundo do lago à vista de um impotente pai tem

um grafismo aterrador. É um filme triste, porque toda a movimentação dos pais

– seja ele o patriarca da família ou o tolo Park Gang-du – em salvar os filhos

será frustrada, inclusive a autoridade política estará mais preocupada em escamotear

seus erros e manipular a situação a custa dos cidadãos do que em combater o monstro

que ela mesma criou. O crítico Filipe Furtado disse ser o grande “filme popular”

do ano. Sim, popular porque além de ter como central alguns temas atuais, soma

os gêneros com um resultado sensacional. Se

já não bastasse O Hospedeiro ser o melhor filme de monstro desde O Enigma

de Outro Mundo, de John Carpenter, de 1982, é ainda um poderoso drama de família

e um comentário político certeiro, que em um primeiro momento pode parecer até

ingênuo. As cenas do monstro perseguindo a multidão em uma planície urbana ao

largo de um rio é o que de melhor a tecnologia do CGI atingiu até hoje: a imagem

do monstro levando a garotinha pro fundo do lago à vista de um impotente pai tem

um grafismo aterrador. É um filme triste, porque toda a movimentação dos pais

– seja ele o patriarca da família ou o tolo Park Gang-du – em salvar os filhos

será frustrada, inclusive a autoridade política estará mais preocupada em escamotear

seus erros e manipular a situação a custa dos cidadãos do que em combater o monstro

que ela mesma criou. O crítico Filipe Furtado disse ser o grande “filme popular”

do ano. Sim, popular porque além de ter como central alguns temas atuais, soma

os gêneros com um resultado sensacional. 05.

Planeta Terror (Planet Terror), de Robert Rodriguez (EUA, 2007)

Existem

muitas coisas que tornam Planeta Terror um filme fascinante. Uma delas

é a capacidade de parecer um filme de gênero velho e modorrento em um momento

em que o imaginário do público tem como sinônimo de horror os torture porn

(Jogos Mortais, O Albergue, Batismo de Sangue) ou o macabro

sobrenatural de raízes orientais. Ao mesmo tempo o filme de Robert Rodriguez é

um experimento fascinante, um ensaio iconográfico de fazer inveja a qualquer trabalho

de por art. Obviamente o filme atrai também um público mais afeito à ironia

com o repertório do filme do que com a adesão ao gênero horror. Só que Planeta

Terror é muito mais do que um bibelô pós-moderno: ele tem a crença de que

uma narrativa é ainda capaz de exercer fascínio e de que a integridade da construção

de um universo imaginário é fundamental para a saúde do cinema, mesmo que esse

universo seja mais uma referência ao que o cinema foi um dia do que uma afirmação

do que ele é hoje. Por isso ele precisa dos riscos na película, da sala de cinema

como simulacro de uma experiência. Antes de ser uma homenagem ao gênero é um filme

de Robert Rodriguez, nada nostálgico e saudoso, mas um filme conceitual, sem o

distanciamento blasé de seu repertório, acreditando, sempre, no seu desejo: ser

um filme de horror vagabundo. Existem

muitas coisas que tornam Planeta Terror um filme fascinante. Uma delas

é a capacidade de parecer um filme de gênero velho e modorrento em um momento

em que o imaginário do público tem como sinônimo de horror os torture porn

(Jogos Mortais, O Albergue, Batismo de Sangue) ou o macabro

sobrenatural de raízes orientais. Ao mesmo tempo o filme de Robert Rodriguez é

um experimento fascinante, um ensaio iconográfico de fazer inveja a qualquer trabalho

de por art. Obviamente o filme atrai também um público mais afeito à ironia

com o repertório do filme do que com a adesão ao gênero horror. Só que Planeta

Terror é muito mais do que um bibelô pós-moderno: ele tem a crença de que

uma narrativa é ainda capaz de exercer fascínio e de que a integridade da construção

de um universo imaginário é fundamental para a saúde do cinema, mesmo que esse

universo seja mais uma referência ao que o cinema foi um dia do que uma afirmação

do que ele é hoje. Por isso ele precisa dos riscos na película, da sala de cinema

como simulacro de uma experiência. Antes de ser uma homenagem ao gênero é um filme

de Robert Rodriguez, nada nostálgico e saudoso, mas um filme conceitual, sem o

distanciamento blasé de seu repertório, acreditando, sempre, no seu desejo: ser

um filme de horror vagabundo. 04.

Cartas de Iwo Jima (Letters from Iwo Jima), de Clint Eastwood (EUA,

2006)

O

difícil em falar de Eastwood é que parece que tudo de interessante já foi dito

por outros críticos. Seu ponto de vista pra a História, os fantasmas e os vácuos

do passado que o diretor explora, tudo isso temos em Cartas de Iwo Jima.

Mas uma coisa fica, e isso me parece o ato supremo de violência abordado pelo

filme: o suicídio dos kamikazes com tiros e explosão de granadas contra os próprios

corpos, uma ação deliberada que é o que de mais violento ele já filmou. A morte

no cinema do diretor sempre foi vista como algo a ser, inevitavelmente, enfrentada,

pois é ela quem acerta as contas com a vida. O conflito dos soldados é o de acatar

ou não as ordens dos superiores para que se matem. A questão levantada é essa:

a liberdade em morrer é tão preciosa quanto a de viver. É humano, humano demais,

é sobre a resistência (Inácio Araújo diria “a briga do homem com Deus”), e nesse

sentido é filme o mais duro já feito por Clint Eastwood. O

difícil em falar de Eastwood é que parece que tudo de interessante já foi dito

por outros críticos. Seu ponto de vista pra a História, os fantasmas e os vácuos

do passado que o diretor explora, tudo isso temos em Cartas de Iwo Jima.

Mas uma coisa fica, e isso me parece o ato supremo de violência abordado pelo

filme: o suicídio dos kamikazes com tiros e explosão de granadas contra os próprios

corpos, uma ação deliberada que é o que de mais violento ele já filmou. A morte

no cinema do diretor sempre foi vista como algo a ser, inevitavelmente, enfrentada,

pois é ela quem acerta as contas com a vida. O conflito dos soldados é o de acatar

ou não as ordens dos superiores para que se matem. A questão levantada é essa:

a liberdade em morrer é tão preciosa quanto a de viver. É humano, humano demais,

é sobre a resistência (Inácio Araújo diria “a briga do homem com Deus”), e nesse

sentido é filme o mais duro já feito por Clint Eastwood. 03.

Medos Privados em Lugares Públicos (Coeurs), de Alain Resnais (França,

2006)

É

um filme enorme, não de duração, mas de envergadura. A certeza que fica é que

a idade faz com que alguns cineastas fiquem cada vez mais concisos, e que, com

leveza, consigam extrair dos filmes seus objetivos com uma segura sobriedade.

Medos Privados em Lugares Públicos não é tão simples em suas idéias, mas

tem clareza em seus princípios estéticos: para Resnais aqui, o menos é mais. O

leitor pode se perguntar o porquê de tanto elogio nesse nível pra um filme tão

maravilhado com uma cenografia de plasticidade rebuscada e excessiva. Explico:

se Resnais nos seus primeiros filmes ficou famoso por modular a narrativa (não

fazê-la sumir, como se diz às vezes) a partir de “fluxos temporais” (consciência

de que uma imagem é o desdobramento do tempo), agora ele acredita que as restrições

de uma “cena” – pura e simples – com a ilusão de um tempo que transcorre normalmente,

podem levar às mesmas desorientações internas dos personagens. O desafio foi fazer

um filme que suas formas sejam mais um desafio ao cinema como prática e observação,

do que ao cinema que sirva a labirintos teóricos. É

um filme enorme, não de duração, mas de envergadura. A certeza que fica é que

a idade faz com que alguns cineastas fiquem cada vez mais concisos, e que, com

leveza, consigam extrair dos filmes seus objetivos com uma segura sobriedade.

Medos Privados em Lugares Públicos não é tão simples em suas idéias, mas

tem clareza em seus princípios estéticos: para Resnais aqui, o menos é mais. O

leitor pode se perguntar o porquê de tanto elogio nesse nível pra um filme tão

maravilhado com uma cenografia de plasticidade rebuscada e excessiva. Explico:

se Resnais nos seus primeiros filmes ficou famoso por modular a narrativa (não

fazê-la sumir, como se diz às vezes) a partir de “fluxos temporais” (consciência

de que uma imagem é o desdobramento do tempo), agora ele acredita que as restrições

de uma “cena” – pura e simples – com a ilusão de um tempo que transcorre normalmente,

podem levar às mesmas desorientações internas dos personagens. O desafio foi fazer

um filme que suas formas sejam mais um desafio ao cinema como prática e observação,

do que ao cinema que sirva a labirintos teóricos. 02.

Maria (Mary), de Abel Ferrara (EUA, 2006)

Falar

em “imagem” hoje pode ser algo um tanto quanto vago. Imagem pode ser tudo (sentidos,

revelações, verdade) como pode ser somente elemento de retórica (mentiras, simulação,

formas). O fato é que o cinema de Abel Ferrara é a busca de uma experiência por

meio das imagens, em um mundo e uma época em que os sentidos se esvaem. As imagens

seriam os únicos testemunhos possíveis, mesmo que pareçam por demais contraditórias

e incompletas como em Blackout e Enigma do Poder, dois de seus melhores

filmes. Maria é sobre isso, é sobre ter a imagem como cristalização de

uma experiência – logo de algo que se acredita, porque se viu e se vivenciou.

Temos a atriz Marie Palese, que interpreta Maria Madalena em um filme do diretor

Tony Childress, a primeira a testemunhar o (absurdo) Cristo ressuscitado. Esse

filme, essas imagens feitas por Childress, estimulam as paixões mais diferentes,

seja dos fundamentalistas que acusam o filme de blasfêmico, seja a atriz Marie

que vive uma experiência mística a partir do seu trabalho no filme, ou apresentador

de TV que entra numa peleja ao vivo com cineasta – e principalmente o próprio

Childress, boicotado e entricheirado em uma cabine, exibindo o filme, transtornado,

para uma sala vazia. Abel Ferrara é o equivalente ao que Samuel Fuller foi no

passado, um cineasta que acredita que ser ordinário e verdadeiro são a mesma coisa,

ou seja: um inimigo de imagens falsas. Falar

em “imagem” hoje pode ser algo um tanto quanto vago. Imagem pode ser tudo (sentidos,

revelações, verdade) como pode ser somente elemento de retórica (mentiras, simulação,

formas). O fato é que o cinema de Abel Ferrara é a busca de uma experiência por

meio das imagens, em um mundo e uma época em que os sentidos se esvaem. As imagens

seriam os únicos testemunhos possíveis, mesmo que pareçam por demais contraditórias

e incompletas como em Blackout e Enigma do Poder, dois de seus melhores

filmes. Maria é sobre isso, é sobre ter a imagem como cristalização de

uma experiência – logo de algo que se acredita, porque se viu e se vivenciou.

Temos a atriz Marie Palese, que interpreta Maria Madalena em um filme do diretor

Tony Childress, a primeira a testemunhar o (absurdo) Cristo ressuscitado. Esse

filme, essas imagens feitas por Childress, estimulam as paixões mais diferentes,

seja dos fundamentalistas que acusam o filme de blasfêmico, seja a atriz Marie

que vive uma experiência mística a partir do seu trabalho no filme, ou apresentador

de TV que entra numa peleja ao vivo com cineasta – e principalmente o próprio

Childress, boicotado e entricheirado em uma cabine, exibindo o filme, transtornado,

para uma sala vazia. Abel Ferrara é o equivalente ao que Samuel Fuller foi no

passado, um cineasta que acredita que ser ordinário e verdadeiro são a mesma coisa,

ou seja: um inimigo de imagens falsas. 01. Os Donos

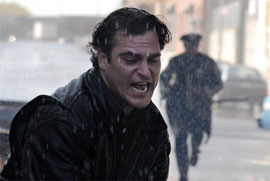

da Noite (We Own the Night), de James Gray (EUA, 2007);

e

Os Anjos Exterminadores (Les Anges Exterminateurs),

de Jean-Claude Brisseau (França, 2006)

Enquanto

o filme de Brisseau (ao lado) pode ser visto como um suspense erótico soft-core

(nem tão soft), o de James Gray é um drama policial e familiar. Essa é

a leitura imediata e vulgar, porque partem de temas batidos: o de Brisseau, de

uma história de perdição erótica; o de Gray, uma trama de queda e vingança. Pela

própria proposta, ambos pedem adesão irrestrita, incutem emoções no espectador

– o que para muita gente, não são reações nada nobres, como por exemplo, o tesão

de ver algumas garotas se pegando (satisfação com o voyeurismo) e a torcida

contras os bandidos (satisfação com a vingança). A reação é comum, porque hoje

é natural que se desconfie da imagem que peça imersão (veja-se a polêmica acerca

de Tropa de Elipe), da imagem mimética, é comum também que não haja um

entendimento com a ficção, que considere-se a narrativa como uma convenção capaz

de esgotar as possibilidades do cinema, etc. Em algum aspecto essas posições podem

até possuir certa razão, mas é necessário cautela: pode se “jogar fora a água

da bacia com a criança dentro” – além de que se tornou lugar comum criticar um

filme por ele ser clássico demais, ou se desprezar um outro por ser um thriller,

por exemplo, como se ele não tivesse outras possibilidades além daquelas conferidas

por seu “gênero”. Enquanto

o filme de Brisseau (ao lado) pode ser visto como um suspense erótico soft-core

(nem tão soft), o de James Gray é um drama policial e familiar. Essa é

a leitura imediata e vulgar, porque partem de temas batidos: o de Brisseau, de

uma história de perdição erótica; o de Gray, uma trama de queda e vingança. Pela

própria proposta, ambos pedem adesão irrestrita, incutem emoções no espectador

– o que para muita gente, não são reações nada nobres, como por exemplo, o tesão

de ver algumas garotas se pegando (satisfação com o voyeurismo) e a torcida

contras os bandidos (satisfação com a vingança). A reação é comum, porque hoje

é natural que se desconfie da imagem que peça imersão (veja-se a polêmica acerca

de Tropa de Elipe), da imagem mimética, é comum também que não haja um

entendimento com a ficção, que considere-se a narrativa como uma convenção capaz

de esgotar as possibilidades do cinema, etc. Em algum aspecto essas posições podem

até possuir certa razão, mas é necessário cautela: pode se “jogar fora a água

da bacia com a criança dentro” – além de que se tornou lugar comum criticar um

filme por ele ser clássico demais, ou se desprezar um outro por ser um thriller,

por exemplo, como se ele não tivesse outras possibilidades além daquelas conferidas

por seu “gênero”. O fato é que Os Anjos Exterminadores

e Os Donos da Noite não se permitem ser filmes que propõem um distanciamento

porque eles têm um projeto muito claro: não podem criar uma imagem que proponha

abstração: são contos morais, de queda, e assim, “dar corpo” a essas histórias

torna-se fundamental, acreditar na imagem, na fluidez narrativa como possibilidade

de gerir um universo em que a concretude – do corpo e da capacidade de erigir

um espaço como elemento pictórico-dramático – é o único meio de conferir o absurdo

(da existência) e o escândalo (do mundo) de que necessitam essas histórias. Uma

imagem auto-consciente não seria capaz disso.  Sendo

assim, o que esses filmes acrescentam ao cinema contemporâneo? É difícil responder,

e talvez nem seja necessário fazê-lo rapidamente. Mas os filmes de Brisseau e

Gray, de modos diferentes, tematizam a “experiência desses olhares” como ato fatalista.

Em Brisseau, a tragédia de um cineasta que, ao mesmo tempo que se entrega a um

olhar, simula distanciamento. Como veremos, o tal distanciamento é uma falácia.

Em Gray (acima), a impossibilidade da omissão de um protagonista que será a testemunha

trágica da curva do próprio destino. São filmes envolventes, descartam uma imagem

que estimule neutralidade por ser solta, relativa, ambígua em sua dicotomia ficção-realidade.

Não podemos dizer que Os Donos da Noite e Os Anjos Exterminadores

engajam, tiram o espectador da passividade, rasgam a tela. Não. São classicistas,

miméticos, mas nada inocentes. Como foi dito sobre o filme de Ferrara (que apesar

das eventuais diferenças, possui a mesma lógica), o olhar aqui é um testemunho.

É buscar um mundo que seja digno de crença e adesão, apesar de tudo. Sendo

assim, o que esses filmes acrescentam ao cinema contemporâneo? É difícil responder,

e talvez nem seja necessário fazê-lo rapidamente. Mas os filmes de Brisseau e

Gray, de modos diferentes, tematizam a “experiência desses olhares” como ato fatalista.

Em Brisseau, a tragédia de um cineasta que, ao mesmo tempo que se entrega a um

olhar, simula distanciamento. Como veremos, o tal distanciamento é uma falácia.

Em Gray (acima), a impossibilidade da omissão de um protagonista que será a testemunha

trágica da curva do próprio destino. São filmes envolventes, descartam uma imagem

que estimule neutralidade por ser solta, relativa, ambígua em sua dicotomia ficção-realidade.

Não podemos dizer que Os Donos da Noite e Os Anjos Exterminadores

engajam, tiram o espectador da passividade, rasgam a tela. Não. São classicistas,

miméticos, mas nada inocentes. Como foi dito sobre o filme de Ferrara (que apesar

das eventuais diferenças, possui a mesma lógica), o olhar aqui é um testemunho.

É buscar um mundo que seja digno de crença e adesão, apesar de tudo.

Janeiro

de 2008

editoria@revistacinetica.com.br

|