|

sessão cinética

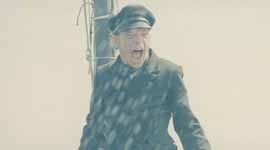

Capitão Achab

(Capitaine Achab),

de Philippe Ramos (França, 2007)

por Juliano Gomes

Viagem

ao princípio do mundo

Narrações: essa é a matéria clara de Capitão

Achab e sobre ela que o longa de Philippe Ramos versa todo

o tempo: o poder de narrar. Para fazer isso, recorre a algumas

das maiores narrativas da história do Ocidente: o “Moby Dick”,

de Herman Melville; o Antigo Testamento (particularmente, Jonas);

e a estrutura da Odisséia, de Homero. Aqui a questão é colocar

o cinema em relação a esta milenar atividade.

O

vital anacronismo de Ramos já se mostra na sua reafirmação de

tradições. Trata-se de colocá-las para serem percebidas e lhes

dar nova vida na experiência do filme: o cinema mudo, o relato

fantástico, a fábula, a biografia. Coexistem aqui a narração,

e sua ligação direta com a experiência humana de ouvir, de reunir-se

e compartilhar; e, ao mesmo tempo, a materialidade da narração

moderna, factual, do relato objetivo, das grandes descrições,

que vão fundar o romance moderno. Esta estrutura híbrida e anacrônica,

que vai combinar aspereza e doçura, graça e lacuna, flores e sangue,

ossos e pingentes, dá o tom absolutamente singular da obra de

Ramos em relação ao seu tempo. Se é impossível inscrevê-lo num

gênero específico não é por lhe faltar característica de estilo

definido, mas justamente por lhe sobrar. Capitão Achab

é um exercício de plena consciência de tradições demarcadas (e

fundadoras) das artes narrativas do ocidente. Daí a necessidade

de uma temporalidade híbrida e de um tom preciso e demarcado. O

vital anacronismo de Ramos já se mostra na sua reafirmação de

tradições. Trata-se de colocá-las para serem percebidas e lhes

dar nova vida na experiência do filme: o cinema mudo, o relato

fantástico, a fábula, a biografia. Coexistem aqui a narração,

e sua ligação direta com a experiência humana de ouvir, de reunir-se

e compartilhar; e, ao mesmo tempo, a materialidade da narração

moderna, factual, do relato objetivo, das grandes descrições,

que vão fundar o romance moderno. Esta estrutura híbrida e anacrônica,

que vai combinar aspereza e doçura, graça e lacuna, flores e sangue,

ossos e pingentes, dá o tom absolutamente singular da obra de

Ramos em relação ao seu tempo. Se é impossível inscrevê-lo num

gênero específico não é por lhe faltar característica de estilo

definido, mas justamente por lhe sobrar. Capitão Achab

é um exercício de plena consciência de tradições demarcadas (e

fundadoras) das artes narrativas do ocidente. Daí a necessidade

de uma temporalidade híbrida e de um tom preciso e demarcado.

É estabelecido o propósito metalingüístico da

obra já em seu primeiro momento: uma origem; o corpo da mãe morta.

O primeiro elemento de uma série de espelhamentos que o liga até

a baleia. O trajeto de Achab não é outro senão o de encontrar

um lugar onde possa parar, ou recomeçar, isto é: o princípio.

Seu caminho é o movimento, o tempo, sua vida se dá nesse contar,

nessa visão de quem conviveu com ele, de quem viu sua imagem,

e nos dá a ver sua própria visada, que é a morada verdadeira e

natural do personagem. Achab é branco, é tela onde tudo se escreve,

se inscreve. Sua opacidade, absolutamente desprovida de profundidade

psicológica, é o motor para que se possa apropriar dele. O encanto

se espalha para nós espectadores, que não paramos de admirar e

nos projetar também sobre essa figura que metaforiza o próprio

narrar em busca de si mesmo, que encarna uma falta que é própria

da imagem, da palavra, um vazio, uma falta de centro, de “substância

verdadeira”, de coisa, que funciona como uma espécie de força

propulsora, uma gravidade ao contrário, a partir da falta de massa,

que a impele a continuar – como Sherazade, sob o perigo, sob o

desejo, de morte.

Tal

movimento vai em direção à maior das metáforas: o mar. O ponto-mór

de condensação de sentidos. Sua única possibilidade, seu destino,

trágico, que o herói tem que cumprir. Sua sina, é essa: se apagar.

Mergulhar no fundo onde tudo se dilui. E Ramos, com um trabalho

extraordinário na utilização de luzes naturais, não pára de encenar

sucessivamente aparições e desparições. Tudo se metaforiza mais

do que se sucede em Capitão Achab. Sua

dimensão de transformação predomina sobre a de sucessão. É o tempo

do mito e das musas. Daí suas violentíssimas elipses. Nascimento

e desaparecimento vão tomando diversas formas aqui. As gradações

de luz e sombra, a mínima passagem de uma nuvem que torna a iluminação

da cena vacilante, ganham um caráter épico, sua medida é a do

todo e não do específico, do singular, como parece clamar o tempo

atual. O que urge é exatamente a criação, com todo o peso e leveza

que a palavra carrega. Para criar é preciso, conscientemente ou

não, enfrentar esse grande monstro, que nos desafia, mutila e

ameaça. É no face a face com ele, sobre sua pele, é levado pelo

grande monstro, nessa torrente, que esse nascimento pode se dar. Tal

movimento vai em direção à maior das metáforas: o mar. O ponto-mór

de condensação de sentidos. Sua única possibilidade, seu destino,

trágico, que o herói tem que cumprir. Sua sina, é essa: se apagar.

Mergulhar no fundo onde tudo se dilui. E Ramos, com um trabalho

extraordinário na utilização de luzes naturais, não pára de encenar

sucessivamente aparições e desparições. Tudo se metaforiza mais

do que se sucede em Capitão Achab. Sua

dimensão de transformação predomina sobre a de sucessão. É o tempo

do mito e das musas. Daí suas violentíssimas elipses. Nascimento

e desaparecimento vão tomando diversas formas aqui. As gradações

de luz e sombra, a mínima passagem de uma nuvem que torna a iluminação

da cena vacilante, ganham um caráter épico, sua medida é a do

todo e não do específico, do singular, como parece clamar o tempo

atual. O que urge é exatamente a criação, com todo o peso e leveza

que a palavra carrega. Para criar é preciso, conscientemente ou

não, enfrentar esse grande monstro, que nos desafia, mutila e

ameaça. É no face a face com ele, sobre sua pele, é levado pelo

grande monstro, nessa torrente, que esse nascimento pode se dar.

Tal face a face gera uma rede de espelhamentos

que se espalha pela narrativa se estabelece como estrutura. No

encontro é onde se dá o contar, seja história de pescador, caçador,

padre, dândi ou vagabundo. É justamente neste deparar-se. Achab

é a baleia para quem está ao seu lado. É branco. Da tela, do lençol

esticado, da mãe, onde o sangue pode escorrer, onde a escuridão

há de incidir. Onde a ausência fundadora e propulsora há de imperar.

Branco que é o silêncio e o grito da visão. Luz cintilante que

o protagonista pega nas mãos ao fim de sua jornada, diante de

seu fim, de sua guerra íntima, luz que forma um halo, uterino,

celular, cujo retorno permite a Achab um descanso que nunca lhe

foi permitido, ao findar de sua série. E Dennis Lavant parece

a presença perfeita desse ser carregado de vida e morte, de olhar

determinado, pele marcada, robustez de gesto, e fragilidade de

estatura. Uma imagem que carrega consigo outras, indefinidamente,

que preenche e aumenta as elipses do filme, que dá sangue e carne

ao branco da pele e da tela. E que vai encontrar morada no encanto

do nosso olhar, a cada sutil mudança de luz, a cada nova íris,

nessa cintilação de baleias, sereias, que há milênios não cessa

de nos dar sentido, nesse infinito e sedutor jogo de reciprocidades.

Agosto de 2011

editoria@revistacinetica.com.br |