edição especial curtas brasileiros

2009

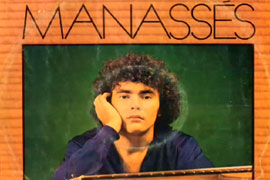

A song about killing

your parents

por Eduardo Valente

Manassés,

de Luisa Marques (Ceará/Rio de Janeiro, 2009)

Quase

precisamente na metade de Manassés há um plano de uma mão que toca um coração

que pulsa, numa cena roubada de alguma cirurgia cardíaca. A imagem deste verdadeiro

“peito aberto” que se deixa encostar por uma outra pessoa é a que mais se aproxima

do sentimento que temos ao ver o filme de Luisa Marques, um filme onde o termo

“filmes em primeira pessoa” parece finalmente ganhar um sentido definitivo para

além de termos uma câmera sendo manuseada pelo próprio realizador, uma narração

em off ou um assunto que diga respeito à vida pessoal de quem faz o filme. De

fato, nada em Manassés indica que aquelas pessoas que surgem em cena são

relacionadas com a diretora. É fato, aqueles que conhecem Luisa pessoalmente (como

é o meu caso) a reconhecem na primeira sequência de imagens do filme, e podem

a partir daí fazer todo tipo de suposições sobre os relacionamentos que surgem

em cena. Mas saber disso não me parece que seja central ao “entendimento” do filme

(especialmente se pensamos o termo para além dos sentidos relacionados tanto à

racionalidade como em especial à questão de desenvolvimento de uma narrativa).

Porque mesmo sabendo que aquela pessoa é Luisa, não há nada no filme que afirme

com todas as letras que aquele ao seu lado é o pai dela, nem que a menina que

surge mais adiante é uma irmã mais nova de uma outra relação. No entanto, tudo

isso está no filme, para além de qualquer dúvida, como emoção, como operação cinematográfica

de peito aberto.  Neste

sentido, é curioso ver como a linguagem usada pelo filme para mostrar quão pessoal

ele de fato é, é a da dissonância. Pois tão dissonantes como são os acordes de

Sonic Youth e Smashing Pumpkins com as imagens de um já quase velho violeiro nordestino,

numa sequência cheia de fusões de imagens, são também dissonantes os sentimentos

que perpassam o filme todo, e que o fazem soar tão próximos de todos nós – e só

por isso o percebemos tão próximo da sua instância realizadora (não por acaso

os créditos finais, para além de listar as músicas, consta apenas de um “de Luisa

Marques”). No filme, cada imagem caseira de um pai que toca seu violão ou de uma

criança que brinca parece tão angustiante como a entrada de um objeto cirúrgico

num corpo ou tão angustiada quanto um show de noise rock. Neste

sentido, é curioso ver como a linguagem usada pelo filme para mostrar quão pessoal

ele de fato é, é a da dissonância. Pois tão dissonantes como são os acordes de

Sonic Youth e Smashing Pumpkins com as imagens de um já quase velho violeiro nordestino,

numa sequência cheia de fusões de imagens, são também dissonantes os sentimentos

que perpassam o filme todo, e que o fazem soar tão próximos de todos nós – e só

por isso o percebemos tão próximo da sua instância realizadora (não por acaso

os créditos finais, para além de listar as músicas, consta apenas de um “de Luisa

Marques”). No filme, cada imagem caseira de um pai que toca seu violão ou de uma

criança que brinca parece tão angustiante como a entrada de um objeto cirúrgico

num corpo ou tão angustiada quanto um show de noise rock.

O

motivo para este sentimento dissonante que perpassa o filme, pressentimos, advém

do fato destas imagens caseiras não possuírem um só significado também para quem

as colhe e coloca “em ordem” (expressão que parece particularmente inadequada

para falar da montagem de Manassés, que é questão de tudo, menos de ordem).

Isso fica especialmente claro em tudo que se refere à menina, cuja intimidade

com a câmera indica um enorme carinho entre quem filma e quem é filmado, mas cuja

maneira de ser colocada no filme a faz simultaneamente assumir o papel de espelho,

de fantasma, de monstro quase – além de criança querida. No corpo daquela filha

que não foi deixada de lado (e a única frase contextualizadora do filme fala num

pai que vai embora), vemos a projeção de um desejo, de uma curiosidade, de uma

inveja, de uma admiração de quem filma. O

motivo para este sentimento dissonante que perpassa o filme, pressentimos, advém

do fato destas imagens caseiras não possuírem um só significado também para quem

as colhe e coloca “em ordem” (expressão que parece particularmente inadequada

para falar da montagem de Manassés, que é questão de tudo, menos de ordem).

Isso fica especialmente claro em tudo que se refere à menina, cuja intimidade

com a câmera indica um enorme carinho entre quem filma e quem é filmado, mas cuja

maneira de ser colocada no filme a faz simultaneamente assumir o papel de espelho,

de fantasma, de monstro quase – além de criança querida. No corpo daquela filha

que não foi deixada de lado (e a única frase contextualizadora do filme fala num

pai que vai embora), vemos a projeção de um desejo, de uma curiosidade, de uma

inveja, de uma admiração de quem filma.

Que

tudo isso seja sentido a partir de apenas um par de cenas, de uma série de planos,

é o grande mistério e a grande beleza de Manassés. Um filme que fala muito

sem dizer nada, e que usa dos elementos de um found cinema com uma simplicidade

que só poderia mesmo esconder toda a complexidade de sentimentos que emanam da

tela. E que podem ser todos resumidos naquele longo plano inicial, de um pai que

toca seu violão na rede frente ao olhar de uma menina adulta que está sentada

ao pé dele, numa relação de composição imagética extremamente precisa ao mesmo

tempo que cheia de espontaneidade. Há um filme inteiro ali, naquela troca de olhares

e sorrisos desconfiados, verdadeiros e melancólicos ao mesmo tempo. Mas que Luisa

ouse não se ater à facilidade deste “pedaço de real” tão forte e denso, e monte

a partir dele um discurso audiovisual tão contraditório e sem medo quanto Manassés,

com todos os riscos (pessoais e artísticos) envolvidos neste ato, faz do filme

um dos gestos de cinema mais potentes que vimos em algum tempo. Que

tudo isso seja sentido a partir de apenas um par de cenas, de uma série de planos,

é o grande mistério e a grande beleza de Manassés. Um filme que fala muito

sem dizer nada, e que usa dos elementos de um found cinema com uma simplicidade

que só poderia mesmo esconder toda a complexidade de sentimentos que emanam da

tela. E que podem ser todos resumidos naquele longo plano inicial, de um pai que

toca seu violão na rede frente ao olhar de uma menina adulta que está sentada

ao pé dele, numa relação de composição imagética extremamente precisa ao mesmo

tempo que cheia de espontaneidade. Há um filme inteiro ali, naquela troca de olhares

e sorrisos desconfiados, verdadeiros e melancólicos ao mesmo tempo. Mas que Luisa

ouse não se ater à facilidade deste “pedaço de real” tão forte e denso, e monte

a partir dele um discurso audiovisual tão contraditório e sem medo quanto Manassés,

com todos os riscos (pessoais e artísticos) envolvidos neste ato, faz do filme

um dos gestos de cinema mais potentes que vimos em algum tempo.

Março

de 2010

editoria@revistacinetica.com.br

|