|

in loco - II festival de paulínia

Dia

2: Importância alguma

por Francis Vogner

dos Reis

Há

aqueles momentos em que o cinema é tão digno de crença que

alguns filmes ruins são passíveis de reflexão acurada. Nesse

caso, independentemente dos estímulos do crítico, o tal filme ruim

faz apostas, se lança ao desconhecido e se dedica ao material de tal forma

que os problemas graves não deixam de ser uma provocação

ao espectador e ao chamado gosto médio, sobretudo o gosto médio

da crítica, o território mais acomodado no "meio termo"

e no "bom senso" (traduzindo: falta de critério), no que esses

termos têm de mais covardes e oficiais.

O fato

é que no cinema brasileiro atual não há esses maus filmes.

Há filmes importantes. Todo maldito filme tem a sua "importância",

seja junto ao público, seja junto à necessidade de ter filmes ousados

que colocam questões e que "pensam". A importância, que

se diga, não é questão de virtude em nenhum caso: é

uma categoria que induz à obrigação. Esse é o discurso

oficial que pode vir tanto da Ancine quanto de um blog que não possui nenhum

leitor. O fato é que quase não há filmes importantes ou meramente

relevantes. Peço perdão ao leitor a quantidade de aspas (e o texto

terá mais). É que alguns termos são tão aviltados

que é impossível usá-los sem colocá-los em perspectiva,

porque se assim não fizer (pelo menos no caso desse limitado escriba),

é possível que qualquer frase ou idéia seja compreendida

no registro oficialesco e de pretensa celebração da diversidade.

O texto trai, a linguagem é limitada. No caso dos

filmes vistos até agora em Paulínia é fácil entender

a importância da escolha de alguns filmes, a importância subjacente

a essa escolha e a importância em se falar desses filmes. Em qualquer um

desses casos, o cinema sai perdendo. Se levarmos em conta o segundo dia de programação

do II Festival de Paulínia, torna-se desanimador e desestimulante pensar

sobre os filmes, simplesmente porque eles próprios se eximem da função,

simulando criar uma reflexão. Reflexão esta, claro, descolada do

filme, que subjaz ao filme e que permanece fora do filme. O fato é que

vimos na noite de ontem dois longas e dois curtas que se utilizam de expedientes

pitorescos para criar seus efeitos, seja de reflexão, seja de poesia. Muitos

procedimentos dos filmes não almejam absolutamente nada, e em alguns casos,

são arquitetados calculadamente com fins desonestos, mas que querem soar

espirituosos e afetivos. A vontade é não escrever

sobre nenhum deles por uma questão moral. Delegar importância a eles

é entrar no jogo de filmes que não merecem atenção

alguma. Desculpem a franqueza, mas dedicar tempo e nervos a nulidades estéticas

é se dar conta que a tragédia de um cinema que anda a passos curtos

é dar olhos e ouvidos a filmes que não representam absolutamente

nada. Mas como vim ao festival para entender o painel de filmes brasileiros configurado

nesse festival de muitas intenções e nenhum conceito (como muitos

outros Brasil afora), como representante da Revista Cinética e como bom

cristão que não consigo ser, vou traçar brevemente o perfil

de cada um dos filmes.

Dois goles de cianureto

Os

curtas Vida Vertiginosa, de Luis Carlos Lacerda, e Morte Corporation,

de Léo del Castillo, só seriam simplórios, se não

fosse o naif e falta total de algum critério que norteie as suas

escolhas. Todas as escolhas. Quando um filme chama a atenção por

seu desastre formal, não conseguindo assim atingir qualquer resultado além

e apesar disso, cabe somente falar do que ele não consegue falar. Vida

Vertiginosa é baseado em personagem e conto do escritor da belle

époque carioca João do Rio. O problema do filme o atravessa

nas mais diferentes camadas e não é só um problema do projeto,

mas de uma escrita cinematográfica mínima. É um filme com

intenções formalistas: depende da montagem, da decupagem e das composições

para poder ter alguma vida, pois é nisso que ele se ancora. Acontece que

uma boa montagem não é possível, porque não existe

decupagem que faça sentido e composições que construam um

espaço cênico necessário apesar de haver uma intenção

clara e óbvia em encenar situações em alguns espaços.

Seu decór declara que é um filme de inaptidão e supérfluo.

Triste situação de Luis Carlos Lacerda: ele é hoje o cineasta

que melhor (ou pior) condensa todas as deficiências de uma "estirpe"

de cineastas brasileiros como Paulo Thiago e Sergio Rezende. É tão

primário que chamá-lo de acadêmico seria elogio.  Se

Morte Corporation, de Léo Del Castillo, consegue ser melhor do que

o curta de Lacerda é porque ele se aplica com maior destreza ao seu material

(homem encontra a morte), o que, em hipótese alguma, o exime de ser pequeno

em espírito. O curta sofre do mal de muitas produções pequenas

que têm à mão alguns equipamentos de cinema como dolly, gruas

e etc. Usa-se qualquer recurso à mão - indiscriminadamente - para

se filmar um diálogo, como na primeira cena em que os dois personagens

conversam e a câmera se desloca sideradamente de um lado para outro. Não

há método e nem um procedimento mínimo que seja consciente

nesse filme. Já seria pouco se essa consciência de procedimentos

apelasse para os clichês nos enunciados que o valor de um mero plano pode

gerar. Se

Morte Corporation, de Léo Del Castillo, consegue ser melhor do que

o curta de Lacerda é porque ele se aplica com maior destreza ao seu material

(homem encontra a morte), o que, em hipótese alguma, o exime de ser pequeno

em espírito. O curta sofre do mal de muitas produções pequenas

que têm à mão alguns equipamentos de cinema como dolly, gruas

e etc. Usa-se qualquer recurso à mão - indiscriminadamente - para

se filmar um diálogo, como na primeira cena em que os dois personagens

conversam e a câmera se desloca sideradamente de um lado para outro. Não

há método e nem um procedimento mínimo que seja consciente

nesse filme. Já seria pouco se essa consciência de procedimentos

apelasse para os clichês nos enunciados que o valor de um mero plano pode

gerar.

O baixo pitoresco e a fábula picaresca

O

tom é do pitoresco em Caro Francis e do picaresco em O Contador

de Histórias. Definições neutras, é verdade, mas

que se potencializam como pejorativas nas escolhas conscientes de ambos os filmes.

Essa é a diferença entre os longas e os curtas da noite, pois os

curtas nem chegam a ser primários.  O

Contador de Histórias parte de algo interessante: um garoto que fabula

sua própria história e dessa maneira forja para si uma dignidade

que o mundo à sua volta (literalmente uma fábrica de marginais)

lhe nega. Se ele foi um marginal fabricado pela miséria e pelo Estado (sem

confusão nem separação), há a possibilidade de se

fabricar um cidadão. A lógica, mesmo que desafiadora, é justa

e necessária no mundo em que vivemos. Mas, infelizmente, um filme - objeto

limitado por uma duração, por escolhas dramáticas e por um

olhar específico - tem a tendência em fazer das coisas mais bonitas

uma busca por soluções imediatas e por destinos derradeiros, incorrendo,

não raro, no rebaixamento de seus temas e em um humanismo infantil e em

um falseamento atroz de questões sérias. O

Contador de Histórias parte de algo interessante: um garoto que fabula

sua própria história e dessa maneira forja para si uma dignidade

que o mundo à sua volta (literalmente uma fábrica de marginais)

lhe nega. Se ele foi um marginal fabricado pela miséria e pelo Estado (sem

confusão nem separação), há a possibilidade de se

fabricar um cidadão. A lógica, mesmo que desafiadora, é justa

e necessária no mundo em que vivemos. Mas, infelizmente, um filme - objeto

limitado por uma duração, por escolhas dramáticas e por um

olhar específico - tem a tendência em fazer das coisas mais bonitas

uma busca por soluções imediatas e por destinos derradeiros, incorrendo,

não raro, no rebaixamento de seus temas e em um humanismo infantil e em

um falseamento atroz de questões sérias.

A

seqüência que faz contraste entre Roberto e o outro menino de rua apelidado

de "cabelinho de fogo" (que invade a casa da pedagoga) é abjeta

porque contrapõe o que acaba, por fim, considerando decência e barbárie.

É o modo que a certa altura o cineasta usa para distinguir dois estados

do garoto. Do que é visto como barbárie, é preciso manter

distância. E isso, se torna mais grave ainda quando Roberto está

na fila do estádio e vê a polícia revistar quem entra. Ele

fica com medo, mas ao passar pelos guardas se sente muito bem em não ser

mais uma ameaça, e passa variadas vezes pelos gambés. É quase

uma promoção: ele se integrou.  Luiz

Villaça fez seu melhor filme (e inclusive, até agora, o melhor filme

do festival), mas isso diz pouco para um cineasta que tem um currículo

de longas nada invejáveis. A sensibilidade é constantemente sabotada

por um mecanismo perverso: o que em princípio parece a luta para um garoto

se livrar da miséria e tomar seu destino nas mãos, se torna o exercício

de enquadrar e domesticar o menino Roberto Carlos, transformá-lo em cidadão

limpo e respeitável. Deixa a fábula picaresca para se transformar

em conto de fadas. E que não se venha dizer que é baseado em fatos

reais, porque a vida conta mais com a opacidade das coisas do que respostas categóricas.

O Contador de Histórias está longe da vida e distante do

potencial que a ficção tem em questioná-la. Luiz

Villaça fez seu melhor filme (e inclusive, até agora, o melhor filme

do festival), mas isso diz pouco para um cineasta que tem um currículo

de longas nada invejáveis. A sensibilidade é constantemente sabotada

por um mecanismo perverso: o que em princípio parece a luta para um garoto

se livrar da miséria e tomar seu destino nas mãos, se torna o exercício

de enquadrar e domesticar o menino Roberto Carlos, transformá-lo em cidadão

limpo e respeitável. Deixa a fábula picaresca para se transformar

em conto de fadas. E que não se venha dizer que é baseado em fatos

reais, porque a vida conta mais com a opacidade das coisas do que respostas categóricas.

O Contador de Histórias está longe da vida e distante do

potencial que a ficção tem em questioná-la.

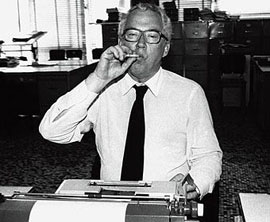

Já

o filme de Nelson Hoineff busca a qualquer custo (ou melhor, às custas

de Paulo Francis) procedimentos que gerem efeitos amplificados das características

que tornavam Paulo Francis um personagem, sobretudo. Antes da sessão, Hoineff

disse que seu filme visava fazer um painel das "várias faces de Paulo

Francis". Ora, pra dizer que Paulo Francis tinha várias faces só

mesmo um relato pessoal de quem conviveu com ele. No filme, só vale se

estiver na tela. A imagem que nós, público e leitores, tínhamos

dele era uma só: um personagem que se autocriou.  Na

TV, ele era performático e nos seus últimos anos dava algum sentido

à confraria de idiotas chamada Manhattan Connection, porque sempre aderiu

à performance como único meio de não se conciliar com as

impressões mais ralas e superficiais das coisas, seja à esquerda

ou à direita. Intempestivo como personagem, exagerava nas tintas e era

muitas vezes incoerente - o que, sabemos, faz parte do mito, mas não o

exime de nada. Esse é o Paulo Francis personagem, aquele que, não

raro, víamos metido em situações um pouco mais sérias

do que ele mesmo imaginava ou queria. Entretanto, é no paradoxo de Francis

que Hoineff realiza sua estética da chacota e, maquiavelicamente, faz desse

mesmo paradoxo do personagem, uma contradição pitoresca. O diretor

trata de esgotá-lo e transformar seus entrevistados - entusiastas ou desafetos

de Paulo Francis - em bodes expiatórios a serviço da legitimação

do polemista Francis. Na

TV, ele era performático e nos seus últimos anos dava algum sentido

à confraria de idiotas chamada Manhattan Connection, porque sempre aderiu

à performance como único meio de não se conciliar com as

impressões mais ralas e superficiais das coisas, seja à esquerda

ou à direita. Intempestivo como personagem, exagerava nas tintas e era

muitas vezes incoerente - o que, sabemos, faz parte do mito, mas não o

exime de nada. Esse é o Paulo Francis personagem, aquele que, não

raro, víamos metido em situações um pouco mais sérias

do que ele mesmo imaginava ou queria. Entretanto, é no paradoxo de Francis

que Hoineff realiza sua estética da chacota e, maquiavelicamente, faz desse

mesmo paradoxo do personagem, uma contradição pitoresca. O diretor

trata de esgotá-lo e transformar seus entrevistados - entusiastas ou desafetos

de Paulo Francis - em bodes expiatórios a serviço da legitimação

do polemista Francis.

Nelson Hoineff, amigo do homem, decidiu

fazer um retrato dele a partir de depoimentos de conhecidos e imagens de arquivo.

É nas somas de imagens de arquivo de Paulo Francis, na cadência entre

seqüências de tons diferentes, nas oposições entre entrevistas

e no dado emotivo das lembranças dos entrevistados que o diretor constrói

(palavra ausente no debate celebratório aqui em Paulínia) uma peça

que se exime de abrir mão de possibilidades (e fazer escolhas) que não

tenham um efeito instantâneo.  É

questão, portanto, de observar as operações. A oposição

entre as entrevistas de Diogo Mainardi (anão polemista, suposto herdeiro

de Francis) e Caio Túlio Costa (motivo de saída de Francis da Folha),

transforma esse segundo em um simplório patético perante a acidez

do interlocutor (Mainardi) que Hoineff criou na montagem. Assim como na entrevista

com Sergio Augusto, em que o seu cachorro no canto do sofá (e do plano)

fica deitado de barriga pra cima. O diretor faz do jornalista Sergio Augusto coadjuvante

do cachorro, desviando a atenção da entrevista (que em princípio

seria o interesse da cena) para uma oportuna gracinha consciente do diretor. O

que isso tem a ver com Paulo Francis? Nada, absolutamente nada. É

questão, portanto, de observar as operações. A oposição

entre as entrevistas de Diogo Mainardi (anão polemista, suposto herdeiro

de Francis) e Caio Túlio Costa (motivo de saída de Francis da Folha),

transforma esse segundo em um simplório patético perante a acidez

do interlocutor (Mainardi) que Hoineff criou na montagem. Assim como na entrevista

com Sergio Augusto, em que o seu cachorro no canto do sofá (e do plano)

fica deitado de barriga pra cima. O diretor faz do jornalista Sergio Augusto coadjuvante

do cachorro, desviando a atenção da entrevista (que em princípio

seria o interesse da cena) para uma oportuna gracinha consciente do diretor. O

que isso tem a ver com Paulo Francis? Nada, absolutamente nada.

Transformar

o pitoresco - não só de Paulo Francis, mas de qualquer imagem que

dispôs como princípio norteador do documentário - é

não ir além da superfície dessas imagens, é abrir

mão de qualquer responsabilidade que elas em si trazem. Não é

questão de usar a moral corrente para se falar do filme (declarar simplesmente

que isso pode e aquilo não pode, que isso ou aquilo é imoral ou

antiético por si só), mas pedir que haja ao menos um valor sobre

o qual o cineasta trabalhe e que revele o limite que o cinema tem. Todo grande

filme - sem exceção - é uma reflexão sobre seus limites,

sobre o limite do cinema, uma arte (e uma técnica) em que não se

pode e nem se consegue fazer tudo. Tendo isso, Caro Francis está

longe de ser um filme ao menos medíocre. É torpe.

Julho

de 2009

editoria@revistacinetica.com.br

|