Sunshine - Alerta Solar (Sunshine),

de Danny Boyle (Inglaterra/EUA, 2007)

por Paulo

Santos Lima

Mise-en-scène da luz O

norte é o norte do cinema de Danny Boyle: seus personagens, pendidos entre a alienação

e o idealismo, buscam um sentido das coisas, um ponto cardeal que os direcione

nas alamedas labirínticas da vida; enfim, uma luz que ilumine o caos. Nessa perdição

cardeal, os personagens abrigam-se (ou refugiam-se) num engodo, numa ilusão, e

não à toa as drogas químicas eram o único ancoradouro seguro dos rebeldes de Trainspotting

e a enseada hipnoticamente paradisíaca, de cartão postal, era o local possível

para o grupo que cria uma sociedade alternativa em A Praia (aliás, comunidade

tão problemática quanto o mundo dito civilizado). Pois a

ficção científica Sunshine – Alerta Solar rende seu melhor trabalho

estilístico, inclusive dialogando com questões e imagens de sua irregular obra.

O longa trata menos de uma retaliação ao estado de coisas e mais sobre o tal norte,

a tal luz que orienta os seres num mundo árido de certezas (por serem tantas as

referências).Um escape, um mergulho que se faz necessário nesse mal-estar da pós-modernidade,

e que, em Sunshine, com a crise existencial transitada para o mundo físico

(a Terra às vésperas de uma era glacial), será por um encontro supremo, com a

maior das experiências visuais e sensoriais, maior que qualquer LSD ou heroína,

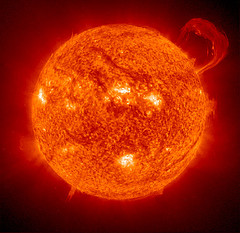

maior que qualquer geografia litorânea bem pincelada: o Sol.  Em

Sunshine é toda a humanidade que se desnorteia, em vias de perder seu astro-rei,

que amarga seus últimos tempos, enfraquecido e não mais acalorando (e iluminando)

a face terrestre. Uma expedição, a Icarus II, trafega em direção ao Sol a fim

de detonar uma bomba atômica que lhe dará novo fôlego, tirando-o do iminente coma.

A tripulação viaja em direção à luz ainda forte do combalido Sol, mas imersa numa

escuridão extrema, atrás do escudo térmico que protege a nave do calor solar.

A imagem, antes de ser uma referência à viagem da espaçonave Discovery em 2001

– Uma Odisséia no Espaço, é remissão ao cinema de Boyle: temos seres desorientados

buscando um norte, uma luz que dê sentido e classificação para as coisas penumbradas

pela escuridão. Em

Sunshine é toda a humanidade que se desnorteia, em vias de perder seu astro-rei,

que amarga seus últimos tempos, enfraquecido e não mais acalorando (e iluminando)

a face terrestre. Uma expedição, a Icarus II, trafega em direção ao Sol a fim

de detonar uma bomba atômica que lhe dará novo fôlego, tirando-o do iminente coma.

A tripulação viaja em direção à luz ainda forte do combalido Sol, mas imersa numa

escuridão extrema, atrás do escudo térmico que protege a nave do calor solar.

A imagem, antes de ser uma referência à viagem da espaçonave Discovery em 2001

– Uma Odisséia no Espaço, é remissão ao cinema de Boyle: temos seres desorientados

buscando um norte, uma luz que dê sentido e classificação para as coisas penumbradas

pela escuridão.

O norte, ou melhor, os vários nortes que

compõem a pós-modernidade, também estão vertidos nos filmes de Boyle no jogo sincopado

(por vezes, desandado) de imagem, música e locução, todos sob pulsação e estilo

próximos do videoclipe. Ao usar uma estética “adequada” para retratar esses seres

tão rebeldes quanto integrantes do sistema, Boyle é hoje um dos relevantes cineastas

que discutem a herança industrial-tecnológica que está no sangue da contemporaneidade.

Cineasta pós-moderno por excelência, o diretor não se acanha em emular outros

filmes e pisar em outros gêneros cinematográficos. E é curioso que o terror apocalíptico

Extermínio (que é menos uma reciclagem, no sentido tarantinesco da palavra,

e mais uma celebração aos filmes de mortos-vivos de George A. Romero) seja justamente

seu melhor retrato sobre essa nossa era da descartabilidade.  Pouco

me importa falar sobre a natureza selvagem do homem que aflora graças à tecnologia

(em Extermínio, um vírus de laboratório reascende o lado “gore” do ser

humano), pois me interessa mais o quanto essa tecnologia integra a nossa realidade

– não sendo assim um dado negativo, pelo contrário. Tanto que é com a ciência

que se tenta recuperar o norte do mundo – a nave que leva a bomba que devolverá

vida ao Sol, o grande “guia espiritual” do planeta Terra. Item de culto para os

que ficaram por aqui e também para os cosmonautas da Icarus II, a bola de fogo

é mostrado como algo viciante, extático – e, mais importante, permissível em pequenas

doses, pois seu uso excessivo é letal. É interessante, então, que em meio a essa

missão sagrada de salvar a humanidade, os tripulantes arrisquem a pele para chegar

ao limite da contemplação solar, vendo-o na grande escotilha, saindo da experiência

literalmente chapados, com os olhos mareados escondidos pelo clássico recurso

dos óculos escuros. O mesmo que a heroína permitia (e causava) aos malucos de

Trainspotting. Mais, o Sol é um grande delírio visual. Não é o espelho

do homem como em Solaris, mas sim uma verdadeira alquimia, uma heroína

visual injetada nos olhos. Pouco

me importa falar sobre a natureza selvagem do homem que aflora graças à tecnologia

(em Extermínio, um vírus de laboratório reascende o lado “gore” do ser

humano), pois me interessa mais o quanto essa tecnologia integra a nossa realidade

– não sendo assim um dado negativo, pelo contrário. Tanto que é com a ciência

que se tenta recuperar o norte do mundo – a nave que leva a bomba que devolverá

vida ao Sol, o grande “guia espiritual” do planeta Terra. Item de culto para os

que ficaram por aqui e também para os cosmonautas da Icarus II, a bola de fogo

é mostrado como algo viciante, extático – e, mais importante, permissível em pequenas

doses, pois seu uso excessivo é letal. É interessante, então, que em meio a essa

missão sagrada de salvar a humanidade, os tripulantes arrisquem a pele para chegar

ao limite da contemplação solar, vendo-o na grande escotilha, saindo da experiência

literalmente chapados, com os olhos mareados escondidos pelo clássico recurso

dos óculos escuros. O mesmo que a heroína permitia (e causava) aos malucos de

Trainspotting. Mais, o Sol é um grande delírio visual. Não é o espelho

do homem como em Solaris, mas sim uma verdadeira alquimia, uma heroína

visual injetada nos olhos.

E é justamente aqui que Danny

Boyle acerta bonito neste seu Sunshine. Seu projeto estético, que é o de

manipulação desenfreada da imagem, com acelerações de planos, inserções captadas

em outras mídias, stills, filtros de luz etc, consegue aqui traduzir na tela a

grande experiência ensaiada neste filme, que é a dialética “ciência+mistério”

resultando em “sagração da luz”. Como já disse acima, é um acontecimento recorrente

em seus longas, mas aqui, de fato, há uma depuração da discussão que acaba redundando

em planos que privilegiam a essência do cinema: a luz.  Há

quem reclame de uma anemia filosófica na discussão que o filme apresenta sobre

o encontro do homem com algo que parece maior que ele, maior que a ciência, um

enigma do tamanho de Deus (mas salvo pelo braço científico, como Sunshine

confirmará ao final), inclusive trazendo o Solaris de Tarkovski à discussão.

Mas se a referência de Boyle a este grande filme se dá parcialmente na arquitetura

visual, jamais encontra eco na temática: o que vale aqui é justamente o exercício

estético. A câmera, aqui, parece menos registrar “de fora” os mergulhos dos seus

personagens, preferindo entrar um pouco na bossa deles, passeando pela nave, apresentando

todos os espaços, num encantamento total com a beleza espacial. Ainda que apresente

um grande número de planos, é o mais contemplativo dos filmes de Boyle, e o que

a câmera faz de melhor é aguardar pela chegada na luz e as geometrias que ela

desenha no plano, mostrando a luz que ultrapassa os escudos e chega à nossa retina

(como chega à dos personagens?). Menos nós e os cosmonautas, é mesmo a câmera

quem repete a compulsão desses últimos pela luz solar, pois ela estará ao lado

de Kaneda quando ele resolve morrer na mais profunda contemplação dos raios solares. Há

quem reclame de uma anemia filosófica na discussão que o filme apresenta sobre

o encontro do homem com algo que parece maior que ele, maior que a ciência, um

enigma do tamanho de Deus (mas salvo pelo braço científico, como Sunshine

confirmará ao final), inclusive trazendo o Solaris de Tarkovski à discussão.

Mas se a referência de Boyle a este grande filme se dá parcialmente na arquitetura

visual, jamais encontra eco na temática: o que vale aqui é justamente o exercício

estético. A câmera, aqui, parece menos registrar “de fora” os mergulhos dos seus

personagens, preferindo entrar um pouco na bossa deles, passeando pela nave, apresentando

todos os espaços, num encantamento total com a beleza espacial. Ainda que apresente

um grande número de planos, é o mais contemplativo dos filmes de Boyle, e o que

a câmera faz de melhor é aguardar pela chegada na luz e as geometrias que ela

desenha no plano, mostrando a luz que ultrapassa os escudos e chega à nossa retina

(como chega à dos personagens?). Menos nós e os cosmonautas, é mesmo a câmera

quem repete a compulsão desses últimos pela luz solar, pois ela estará ao lado

de Kaneda quando ele resolve morrer na mais profunda contemplação dos raios solares.

Nesse

exercício contemplativo da câmera, que aguarda o ofusco solar como os pulmões

aguardam uma boa dose de ópio, surge na tela uma mise-en-scène da luz -

mise-en-scène que é algo raro no cinema de montagem de Danny Boyle. A luz

que percorre as bordas dos objetos, ou que toma o plano num solarium total, faz

um frenesi de formas, cores surgem potentes por entre as superfícies chapadas

do cenário. O filme literalmente “viaja” para sempre voltar para o plano do Sol,

bola de fogo colossal que vai ocupando implacavelmente o espaço do plano. E, voltando

às drogas, assim como a química possibilitou toda uma sorte de narcóticos, é também

a ciência quem permite o acesso a tal experiência lisérgica.  Assim

como a praia, as junk-foods ou os picos de heroína compunham a diegese,

o universo dos personagens em alguns dos outros filmes de Boyle, agora neste Sunshine

há uma valorização dramatúrgica (mas, vale sempre ressaltar, vertida em estética)

desses itens de norteamento. Assim como nos outros trabalhos, o Sol ainda é como

uma “área de descanso”, união de vida e morte que leva o homem ao seu limite existencial.

Mas o Sol não é uma ilusão – ou melhor, é mais que a parte de um todo: é o próprio

fim, o destino final, um norte físico, palpável. Assim, se a ilha era o inferno

e as drogas levavam à miséria física, o Sol é... o Sol, absoluto. Somente chegando

a ele é que o protagonista Robert Capa (Cillian Murphy) fará jus à gravação que

envia a seus familiares, na qual ele dizia sobre sua missão magnânima, a de salvar

toda a humanidade – existe missão maior? No Sol, ele encontra um papel que o encaixe

na história do mundo. Assim

como a praia, as junk-foods ou os picos de heroína compunham a diegese,

o universo dos personagens em alguns dos outros filmes de Boyle, agora neste Sunshine

há uma valorização dramatúrgica (mas, vale sempre ressaltar, vertida em estética)

desses itens de norteamento. Assim como nos outros trabalhos, o Sol ainda é como

uma “área de descanso”, união de vida e morte que leva o homem ao seu limite existencial.

Mas o Sol não é uma ilusão – ou melhor, é mais que a parte de um todo: é o próprio

fim, o destino final, um norte físico, palpável. Assim, se a ilha era o inferno

e as drogas levavam à miséria física, o Sol é... o Sol, absoluto. Somente chegando

a ele é que o protagonista Robert Capa (Cillian Murphy) fará jus à gravação que

envia a seus familiares, na qual ele dizia sobre sua missão magnânima, a de salvar

toda a humanidade – existe missão maior? No Sol, ele encontra um papel que o encaixe

na história do mundo.

Mas Danny Boyle não é bobo, pois se

o plano final mostra o facho de luz solar sendo devolvido à superfície terrestre,

a quebra é tão contrastante (é o único plano que mostra a Terra, além de ser,

pelo menos ao meu ver, o mais feio do filme), que aquilo parece outra coisa que

não um happy end. A sensação é quase como a do astronauta Capa, que morre junto

à explosão da bomba, ignorante sobre o destino da Terra – e de seu próprio destino

como personagem histórico. A única verdade que Sunshine – Alerta Solar

detém é a da luz, por conseguinte a da imagem, que é o grande norte da arte cinematográfica. editoria@revistacinetica.com.br

|